![]()

![]() Hello. Login

Hello. Login

ワインのフレーバー化学

2016-05-10

ワインについて化学的にアプローチした本を読みたいと思い、ずっと探している。以前一冊見つけてフランスに発注をかけたら、品切れで再版の予定もないとのこと。ネット上で論文的なものを探したりしているが、語学の壁があって…。一つ見つけたものは“Aroma-Optimierung bei Sauvignon blanc”という表題で、ドイツ語だったので読みかけて断念した。

今回ネット上で発見したのは、アカデミー・デュ・ヴァンのコラムで、「創立20周年記念連続セミナー 第9回 富永敬俊氏『フレイヴァー・ケミストリーがもたらすワイン造りの革命』」である。

2008年の講演なので随分古いが、当時でもまだワインのフレーバーについての化学的研究は入口のレベルで、この中でもソーヴィニヨン・ブランに関する研究が最も進んでいると書いてあった。上記のドイツ語のもSBである。

相当難しい話なので、詳しくは講演録のサイトをお読みいただきたい。

興味のある点をピックアップしてみよう。

■ 5つの香り成分

講演では次の5つの香り成分が紹介されていた。

① 3-メルカプトヘキサノール(3MH) グレープフルーツ

② 3-メルカプトヘキシルアセテート(3MHA) パッションフルーツ

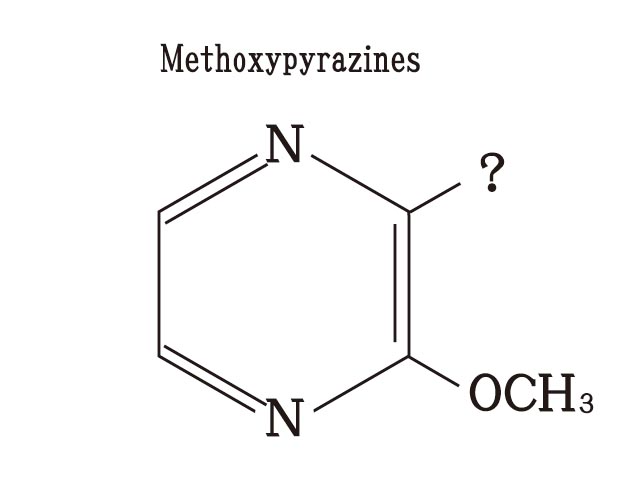

③ メトキシピラジン(MP) 青ピーマン(IBMP)

④ フュランメタンチオール(2FM) 焙煎コーヒー

⑤ ヴィニルガイアルコール(VG) クローヴ(スモーキー)

よくグレープフルーツのような…と形容するのは①の成分が本当に含まれているのだそうで、パッションフルーツもしかり…という寸法である。

■ アロマティック品種と非アロマティック品種

ぶどう品種には果汁自体がすでに香りを持っているアロマティック品種(例えばミュスカ)と、果汁の香りとワインの香りが異なる非アロマティック品種(例えばSBとかセミヨン)がある。

そして非アロマティック品種の果汁には発酵段階で香りに変化する「前駆体物質=プレカーサー」が含まれていることがわかったそうです。

■ プレカーサーを豊富にして香りのよいワインを造る

プレカーサーが特定できたら、その濃度が高くなったタイミングで収穫すれば、香りの豊かなワインができるというワケ。実際には複数あるプレカーサーがそれぞれ異なる動きをするので、数日に1回濃度を測定してタイミングを計る必要があるようだ。

また、栄養分と渇水のストレスもプレカーサーの量に影響するらしい。(酸の量にも影響)

いろいろあるぶどう品種の独特の香りのプレカーサーは、2008年の時点ではまだ十分に特定されていない。なので、自由にハンドリングするには、まだ時間がかかりそう。

■ 経験やコンサルの見解と科学的検証の一致性は?

実は経験で言われていたことが必ずしも当たっているとは限らないようだ。もちろん、消費者の好みの変化などもあるから、正解は一つではない。ただ、これらの研究が進めば、味はいいけど香りが乏しいからちょっとね!というワインを減らすことができそうだ。

実は、一つ前に書いたシュナン・ブランの香りについてもっと知りたかったのだが、それについてはまだ良い文献を見つけられていない。