![]()

![]() Hello. Login

Hello. Login

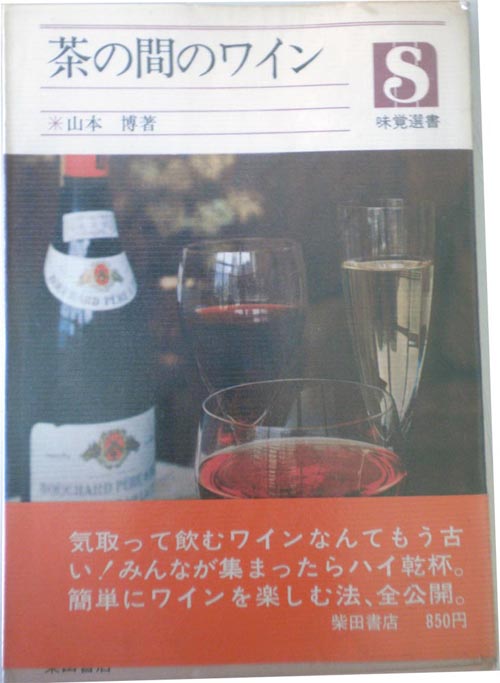

古いワイン本の選別7 「茶の間のワイン」

2013-07-23

「茶の間のワイン」 山本 博著 1975年初版

茶の間という言葉が時代を物語っている。おそらく私がワインを飲み始めて2冊目くらいに買った本だと思う。内容を全く覚えていなかった。

● 茶の間=普段飲みのワインという意味である。ワイン本といえ

ば、ボルドーのグラン・ヴァンから始まるのしかなかった時代

に、新しい切り口で書かれた本ということになる。

● しかし、内容は難しい。これを読んで理解するには、かなりの

経験が必要のような気がする。今でこそ500円やそこらのワイン

がコンビニやディスカウントストアで売られているが、当時はそんな安いワインは日本で商品にならなかったようだ。当時をおぼろげに知っている私には珍しくもないが、若いワインビジネスにかかわる人にとっては、一種の歴史書になるかも知れない。

● 書かれている内容は今でも概ね当たっているが、いかんせん古すぎるので、私にはもうあまり役に立たない。

従って、この本は処分することに。

《以下加筆》

ワインの味について語るのは無理! みたいな感じで著者が引用したアレック・ウォー氏の発言に同感する。

「ビロードのようななどという言い方は、誠に不正確極まる。ビロードにどんな味わいがあるというのか?」等々。

一方、日本料理とワインが合わないというような記述があるけれど、私はこれには反対の立場だ。

辛口のシャンパーニュや白は、十分に刺身などにも合うし、あまり重くない赤は、煮魚や鍋物にも合う。

ワインと料理については、また別稿で書きたいと思っているが、最近私が思うのは、超甘口でない限り、ワインさえ美味しければ、また料理さえ美味しければ、難しいことを言わなくても合うと思い始めている。

しかし、この「美味しければ」というところがミソ。