リムー(Limoux)のぶどう園とバラ カテゴリー:その他 2014-06-24

今日初めて知った事ですが、リムーの畑はテロワールによって違う色のバラが畑の縁に植えてあるとの事です。

(写真を探したけどなかったので、この写真は我が家のです)

一番地中海側には赤、少し川を遡ったオータン(Autan)は黄、リムーの西側はローズ色、そして一番奥の標高300以上のところはオレンジ色だそうです。

ワインの伝説とランドマーク カテゴリー:その他 2014-05-21

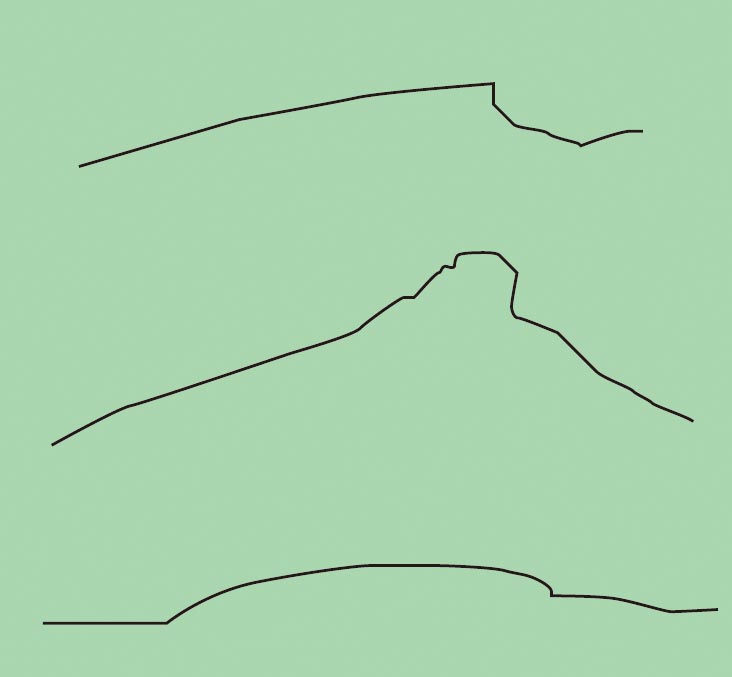

この線を見て「ああアレね!」とわかる方は、相当のワイン通ですね。これらはすべてブルゴーニュ地方にあります。

上から、

La roche de Vergisson

La roche de Solutré

La Colline de Corton

というのが正解。

ワインの実力と評価は必ずしも一致するものではなく、そのブランドが有名になるのには、ワインで商売をする人々のあの手この手の努力があるわけですが、こうした目印になる地形というのも重要な位置を占めているのではないでしょうか?

もちろん、時の王様が気に入ったとか、品評会でメダルを獲得したとかそういうのもあるんですが・・・。

3つの丘は形が印象的であるだけでなく、ぶどう栽培に有利な斜面を提供してくれており、さらには、太古の地層が露出した場所であったりして、伝説づくりにはもってこいの要素になっています。

こんな書き方をしたからといって、決してけなしているわけではありません。事実、これらの丘の斜面や麓では素晴らしいワインが造られています。

こうしたランドマークのある地方の方は、是非ともフランス人の手法を真似て伝説をつくってください。もちろん実力を伴ったものでないと、伝説は語り継がれませんよ!

日本のワイン消費の次のステージとは? カテゴリー:その他 2014-05-12

■2008年から2012年の間に31%も増えた日本のワイン消費

VINEXPOの調査によると消費量で4年間に31%も増えたとある。なのに2013年から2017年の間にはたった3.27%しか増えないと予測している。予測の根拠は示されていない。

では、2008年から2012年に何があったのだろう? これに関してはいろいろな見方がされているようだ。

■日本におけるワインブームの歴史

これにも諸説あるようだが、オーソライズされている歴史は以下のようになる。

【第一次ワインブーム】 1964年 東京オリンピックを契機として洋食レストランに本格的なワインが置かれるようになった。

【第二次ワインブーム】 1978年 1000円ワインブーム。

ちなみにサントリーの「金曜日にワインを飲もう」キャンペーンは1972年から始まっている。

【第三次ワインブーム】 1981年 1升瓶地ワインブーム。

【第四次ワインブーム】 1987年~1990年 ボージョレ・ヌーボー&高級ワインブーム。バブル景気に乗って、輸入が急増したとの事。

【第五次ワインブーム】 1997年~1998年 健康志向を背景とした赤ワインブーム。

【第六次ワインブーム】 2008年~ ここで前述のようにワインの消費が大きく伸びています。リーマンショック後のウチ飲み市場開拓が成功したとの説があります。

■居酒屋の多様化

バブル崩壊以降、日本人は背伸びをしなくなったように思います。できなくなったと言う方が当たっているかも。でも、高度成長からバブルを経験して、色々な食やお酒の楽しみを知った人々の思いと、拡大した外食産業の次なる取り組みが一致して、居酒屋が多様化したように思います。

沖縄居酒屋やイタリア食堂や、安いワインを中心にしたワイン居酒屋的なものがこの時期増え、私もよく利用しました。

そして、ワイン販売店やデパートのワイン売り場なども、有名で高いワインと1000円前後の普段飲みワインの二極品揃えが中心に。また、酒類専門の量販店も一気に増え、そこでは500円前後から1000円くらいのワインが幅をきかせています。

これらが混然一体となって、2008年以降のワイン消費が増えたのではないでしょうか?

■さて次のステージは?

私が個人的に最近感じることですが、1000円から2000円で買えるワインを日頃飲み重ねるにつけ、こういうデイリーワインの限界にぶち当たるのです。

確かに、安くてもそこそこ許せるワインではあるのですが、もっと上を飲みたくなるのです。しかし、3000円出したからといって、満足できるワインに相当高い確率でぶつかるかというと、そうでもない。1000円・2000円のとは明らかに違う個性とか香りの豊かさを求めようとすると、非常に難しいか、かなり高価かになってしまいます。

売り手の方は次のステージをどのように考えておられるのでしょう? 少し好況感が出て来たので、単価を上げたいと考えるなら、価格アップ分を「どこが違うから」と説明しようとするか?なのです。

それは、珍しいぶどう品種かも知れないし、醸造方法や熟成の違いかも知れないし、もっと他にあるかも知れません。

メダル獲得ワインは買いか? カテゴリー:その他 2014-01-06

このお正月は、ネットで買った6本セット4500円レベルのワインで過ごしました。合わせる相手が和食なら、こういうワインで十分かな?というのが結論です。

そのうちの一つが「金賞獲得ワインのセット」でした。

最近ではごく普通クラスのスーパーでもメダル獲得ワインコーナーが設けられていたりして、目にすることも多いかと思います。

■ メダル獲得ワインはある程度以上

コンクールの種類にもよりますが、メダル獲得ワインならある程度以上のクオリティは期待できると思います。

飲んでみて感じたのは、口当たりがよく、万人受けするタイプが受賞ワインの第一条件であろうということ。

結果、ボルドーならメルロー主体のワインが多いように思います。

ただ、中には果汁濃縮してるだろうと思われる妙に重たいシロモノがあります。

■ メダルありがメダルなしより優れているとは限らない

コンクールで賞をとるには、まずはエントリーしないといけません。でも、我々が買うときには、そのワインがエントリーしたかしなかったかなど一々調べるわけにもいかないので、もう実力が認められていてエントリーなどしていない優秀なワインと、エントリーしたけど受賞しなかったワインの差はわかりません。

結果「受賞!」とうたってなくても、優れたワインはいくらでもあるということに。

受賞ワインはある意味“これから”という意欲的なものが含まれます。受賞を突破口に、ビジネスを拡大し、さらにいいワインを造るために投資できるようになりたいと考えている造り手がエントリーするわけですから。

■ コンクールによる差は?

正直、まだ私には確たる評価はできません。が、今回飲んだ結果では、ボルドーコンクールはパリコンクールより良さそうに感じました。

好みもありますから一概には言えませんので、どうか自分の舌と鼻で確かめてみてください。

TOP3に入らないものの悲劇 カテゴリー:その他 2013-12-18

リアルな店舗でアルザスを買うのは至難のわざ。アルザスのワインと言えばメジャーなはずなのに、変だなあと思って、色々と考えた結果、表題のような結論に達しました。

A店(売り場面積は広いがいつも買いたいワインのない某ショップです)・・・ここでは7種類が売られていました。

B店(有名ワインのビンテージを取りそろえた得意げなお店)・・・ここでは何と1種類でした。

C店(いつもワイワイ賑わう人気店)・・・ここでは4種類でした。

これはもう、お愛想程度に置いているというレベルですね。

A店のスタッフいわく、「ボルドーとブルゴーニュの需要が高いもので・・・」とのこと。

なるほど、フランスの有名産地と言えば、1にボルドー、2にブルゴーニュ、3はシャンパーニュかな?

これでTOP3はおしまい。だから、アルザスの扱いには力が入らないのですね。

一般に、ある商品カテゴリーにおいてTOP3に入らないと生き残れないと言われていて、ワインのように多様でブランド数も圧倒的に多いものにこの法則は当てはまらないにせよ、人間それほど頭がいいわけではないので、だいたい3つくらいしか憶えられないのですね。

だから、ワインの産出国のレベルなら、フランス、イタリア、ここまでは確実にTOP2で、3番目にスペインが来るか、ドイツが来るかという感じでしょうか。

フランスの中のエリアでは、ボルドー、ブルゴーニュ、シャンパーニュ。

幸いにも、ネットで探せば、アルザスも結構見つかるので有難いことです。が、他のジャンルで同様に有難いと喜んでいたら、いつの間にやらネットでも見つからなくなるという現象も体験したことがあるので、少し心配です。

アルザス探しと並行して、牛タンを買おうと探したら、これもかなり厳しいことになっていました。BSE騒動以来、常にタンを売っていたスーパーでも姿を見かけなくなりました。

今回、何軒かの肉屋さんを回ったら、「うちは肉屋なのでありません」などという不思議な返事が返ってきたり・・・。

そもそもTOP3の法則でいくと、まずは牛・豚・鶏であり、牛肉の中では、ロース・フィレ・モモあたりが大きな顔をしていますね。

もう、タンなんて当然のごとく、おおかたの店には置かれていない今日この頃です。

|

![]()

![]() ようこそゲストさん! ログイン

ようこそゲストさん! ログイン