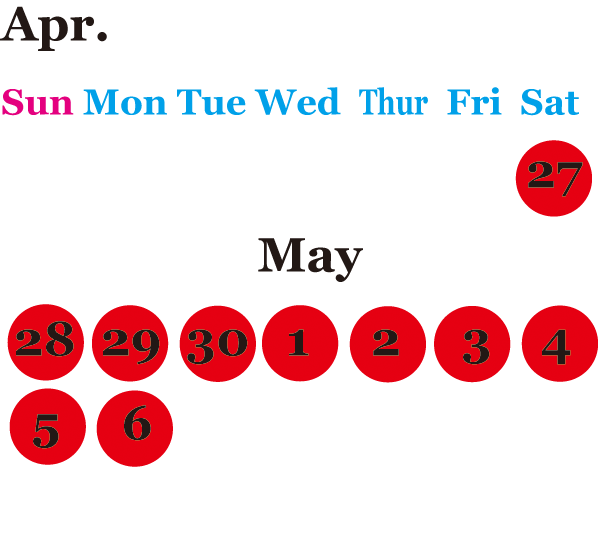

G20の大阪は・・・ カテゴリー:その他 2019-06-27

G20大阪サミットのため、今日から大阪は学校も休みとか、高速道路の通行止めもたくさんとか、主要ホテルの周辺は車が入れないとか大変です。

とはいえ、自分自身には何の影響もなく、まあ、宅配便がその期間は届けられないかもみたいな通知は来ていますけれど・・・。

2~3日前から、大阪駅周辺でも色んな国の人が目立つようになった気がします。普段から外国人旅行客は多いけど、ここまで多彩ではなく、いつもは中国系・アジア系の方が大多数なのに、なぜか欧米とか肌の黒い方も目立っています。

■安くて旨いワインは軒並み売り切れ

当然といえば当然だけど、当サイトのヴァリュー版ランキングで上位のワインは売り切れが目立ちます。クソ! 今日はそれらを追加注文しようとしたのに、ほぼ全滅。実は朝百貨店で、ボルドーで安くて美味しいのが欲しいと言ったら、ほとんど無くて、ラングドックならみたいなことを言われました。

旨いと思ったら即買わないとだめみたい。

■大阪は奥深いよ

取材等で大阪を訪れる記者さんが、大阪で何を感じるか、楽しみです。まあ、ちょっと居るだけでも「なんでやねん」と思うような特色は感じるとは思いますが・・・。お馴染みの道頓堀のド派手ネオンに立体看板に始まり、高層ビルやマンションが林立しているそばに、長屋や小さい神社が平気であったりとか、お好み焼きや串カツ屋が沢山あったり。

まあそんなのは入口で、今日の日経に、大阪はポン酢愛がすごい・・みたいな記事がありましたが、ソース愛もすごくて、その記事によると、東京ではスーパーで売っているポン酢の種類がヒトケタなのに、大阪では30種類と書いてありました。ちなみに我が家のポン酢は庭の酢橘で作る自家製です。

しかし、その割には、その辺の飲食店でランチすると、一方的に青しそドレッシングがかかっていたりして、私は我慢できないけど、殆どの人は平気でそれを食べています。どーいうこと?

近頃の百貨店やショッピングモールで売っている服は、どーも全国向け(関東中心)の品揃えのようで、色は地味だし、あまりおしゃれじゃないのが幅をきかせています。こちとら札束は握ってないけど、買う気満々で探すんだけど、買いたい服が無い。そりゃあ百貨店は寂れるわなあと思います。インバウンドで食いつないではいますが、ブームが去ればそっぽを向かれるでしょう。

なんだかとりとめもない内容になってしまいましたが、サミットが終わったら、また何か書きたいと思います。

ルーマニアワインで感じた事を成すには30年 カテゴリー:その他 2019-05-31

最近ルーマニアのワインが案外美味しいことに気づいていろいろと考えたところ、30年という年月が何か一つの歴史を塗り替えるのに必要な年月なのではないかという結論に達した。

ここ日本でも、平成の時代が約30年で終わり、令和となった。平成になったのは1989年でバブル時代の末期であり、1991年(平成3年)にはバブルの崩壊が始まり、平成時代のほとんどが景気後退、乃至は低成長時代だったことは平成を振り返るテレビ番組などで語られていた。

日本が平成になったのと同じ1989年、ルーマニアではチャウセスク政権が打倒され、社会主義から民主主義へと移行した。そして30年なのである。

社会主義下でもルーマニアでのワイン造りは続いていたが、そこで生産されるワインが西ヨーロッパやアメリカなどに輸出されることはほとんど無かったらしい。しかし民主化により旧西側諸国との交流・交易の門戸が開かれた。民主化直後の農業やワイン造りの状況がどんなものであったかについて、私は認知していないが、旧社会主義国家のモノづくりのレベルは、往々にして高くはなかったのは事実なので、ルーマニアとて似たり寄ったりだったのではないかと想像している。西側の自由主義経済の中で厳しい競争にさらされて、品質向上なくしては生き残れないという状況に対し、計画経済でどちらかといえばモノが不足しがちで、努力しても対価を得にくい社会主義国家の産物は進歩の歩みが遅かった。

想像するに、民主化当初は、品質も劣るし、販路も無いしといった状況だったに違いない。そして民主化から30年を経て、やっと世界で勝負できるレベルになってきたのではないだろうか?

実は10年ほど前に、友人の知り合いがルーマニアの隣のモルドヴァからワインを輸入したことがある。まあその方がワインの専門家でなかったということもあり、輸入されたモルドヴァのワインは悲惨な品質だった。その時のことを思うと、ここ1年ほどで出会ったルーマニアのワインは夢のようである。おそらくこれから東欧諸国のワインがもっともっと目立つようになってくるだろう。

もう少し遡って、第二次世界大戦の終結後30年というのを考えると、1975年頃と言う事になる。この年はイギリスでサッチャー首相が誕生し、コンビニのローソンが設立された年だ(ちなみにセブンイレブンは1974年設立)。1976年には、ピンク・レディーがデビュー、また日本で初のF1レースが開催されたりもしている。やはり戦後30年で日本は名実ともに先進国となり、文化的にも広がりが出てきた。そしてその頃、私はロイヤルホテル(現在の中之島リーガロイヤルホテル)で開催されたワインのイベントに初めて参加した。すごい種類のワインが試飲し放題で、プレミアムワインは有料試飲ができ、その時初めてシャトー・マルゴーを飲んだと記憶している。

戦後30年と言うのは、ワインの生産にしても、飲む側にしても、やっと安定・拡大に乗り出すタイミングだったようだ。

ここのところ、中国ではヨーロッパから指導者を招聘してワイン造りに力を入れているらしい。2045年くらいになると中国産ワインが表舞台に立つかも知れない。

10連休は大騒ぎ カテゴリー:その他 2019-05-01

私は人ごみが嫌いだし、連休は何でも高いから、連休の外出はこのところ最終日のみと決めています。

にもかかわらず、10連休なのに今日は大阪・梅田に出かけてみたら・・・。それはもう大変。

GW恒例の「阪神大ワイン祭」は、8階催場の床が抜けるんじゃないかという程の大盛況で、試飲するにも効率が悪すぎるので諦めました。

その後、ちょっとコーヒーでもと思い、喫茶店やカフェを回ると、どこもウエイティングの列・列・列。座りたいけど座れない人たちがあちこちでしゃがんでいたりと、すごいことになっていました。

サービス業の方たちは連休が終わるとバテバテでしょうね。

ここのところ、「平成最後の」だの「令和初の」といった言葉が飛び交い、昨夜のカウントダウンは大晦日をもしのぐ感じで、テレビはどの局も東京・渋谷の交差点、大阪・戎橋、皇居前、郡上踊りの会場を中継していました。まあ何十年に一度の、しかも今回は前の天皇がご健在の時に新天皇にかわるという100%祝賀ムードの改元で、まあ良かったんじゃないでしょうか?

私自身は、だからといって特別な事をするというタイプではないんですけれどね。

宮水のお話 カテゴリー:その他 2019-04-23

今回は宮水のお話です。

今朝、我が家へお寺さんが月参りに来られて、お経が済んだ後、母と宮水の話で盛り上がっているのを隣の部屋で聞いていました。

お寺は西宮市の用海筋と言う幹線道路の東側にあるのですが、一筋のことでお寺のある場所の井戸水は鉄分が多くて酒造りには向かないのだそうです。

酒造用の地下水を汲む宮水エリアは案外狭くて、現在は、用海筋より西の市役所通りの国道43号線の南側一帯にあります。昔はそれよりも西の札場筋のかなり南の方に集中していた模様ですが、年月とともに北東へと移動したそうです。

夙川の伏流水と六甲山の花崗岩質を通り抜けた水と海水が微妙にまじりあった水とのこと。西宮市には「宮水保全条例」というのがあって、周辺で大掛かりな工事をする時には細かい決まりがあり、届け出もしないといけないとのこと。そうして水質を守っているのですね。

まあ、灘の大手酒造メーカーは、日常用の安価なお酒も沢山売っていますし、全国の地酒ブームのあおりで揶揄されたこともありますが、某日本酒飲み比べ会(毎回一つの県の酒を10種類飲む)で兵庫県がテーマだった時は、恐るべし兵庫県・灘の酒と思いました。すごくレベルが高い。

もちろん水も大切ですが、米・杜氏ともに揃っている兵庫県は一枚上でした。ついでに昔の事を申し上げると、この米を搗くのに、六甲山から流れる川の上流に水車を設けて石臼で搗いていたのです。今でも水車谷と呼ばれる場所があり、当時の石臼を庭や公園に配したりしています。

(写真は宮水の井戸のひとつ)

ワインは女の飲み物か? Part2 カテゴリー:その他 2019-04-15

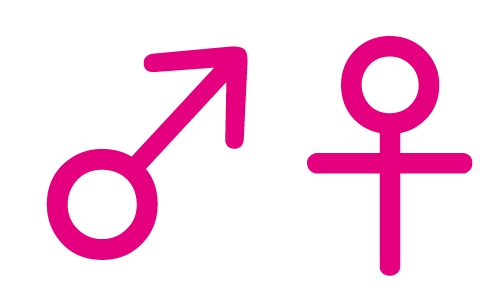

去る3月7日に「ワインは女の飲み物か?」と題したコラムを書いた。今回は第二弾となる。

竹内久美子著の「フレディ・マーキュリーの恋 性と心のパラドックス」を読んだのと、東大の入学式で上野千鶴子さんが新入生に贈った祝辞が第二弾を書く刺激となった。

ぶっちゃけフレディ・マーキュリーの表題に食いついてこの本を読んだ私だけれど、それは「つかみ」に過ぎず、本の内容は同性愛者の存在を科学的に説明したものだった。簡単に書くと、同性愛者の脳はは同性のフェロモンに反応する性質を持っていて、それは母親から遺伝するらしい。母親のDNAにそういう因子が乗っかっている場合、男子がそれを受け継ぐと高い確率で同性愛者になるという。それが一卵性双生児なら、二人とも同性愛者になるんだって。そして、男性の中の4%が同性愛者かバイセクシャルだそうだ。

同性愛者の脳みそは、女性的で、女性の得意とする分野で女性以上の能力を発揮する人がいると書いてあったが、そこの部分はあまり詳しく分析されていなかった。

だからといって、ワイン好きの男性が同性愛者だと言っているわけではないので、誤解の無いようにして欲しい。ちゃんと研究すれば、何故ワインの集いに女性が圧倒的に多いのかが科学的に説明できるかもしれないと感じたわけ。

上野千鶴子氏は有名なフェミニストで、性差別の見地から東大にも性差別があるし、女性の東大生が堂々と「私は東大生」と言えない社会の現実を取り上げていた。

男性と女性は生物学的に異質な部分を持っている。外見や筋肉の量、そして脳にも男性の特性、女性の特性があり、もちろん妊娠・出産の機能を持つのは女性である。男と女は違っていてあたりまえなのだ。けれども、そのことと女性が「私は東大生」と言うと男性なら尊敬されるのに女性だと引かれるという価値観には全く関係が無く、社会的女性差別というしかない。おそらく脳科学的に言うと、学問的・能力的に女性より男性の方が優れている分野があったり、女性の方が男性より優れている分野があっても不思議はないはずだが、現状では女性に男性と同じ機会が与えられているとは言い難いので、比べるのは難しいだろう。

「ワインは女性の飲み物か?」についても、それは日本の話であって、ワインが最もメジャーなお酒であるフランスやイタリアではそんなことはないはずで、「ワインは女の・・・」というのは多分に日本の社会を反映した現象ではないかと思う。つまり酒を飲むという行為自体が男性中心社会の中で定着してきたもので、極論すれば女はお酌をする役割を担う事が多かったはずだ。

ところが私にしてもそうなのだが、女がお酒をたしなむ場合、どうも男性と同じやり方では満足できないところがあるのだ。もちろん男性と同じように、仕事帰りに一杯飲んで仕事の疲れを癒し、飲みにケーションしたり、たまには憂さ晴らしに酒をあおったりというケースも無いわけではない。しかし、同じお酒を飲むのなら、それはキレイな服を着たいとか、かわいい車に乗りたいのと同じように、美味しくておしゃれなのを飲みたいという心理が働いてしまう。対して男性は、おそらく古くからの男性社会の飲み方を引きずっていて、女性が好むそういう飲み方を「女々しい」とすら感じる方もいるのだろうし、女性の方がワインに詳しかったりするものなら、カッコ悪くて付き合いきれないといったつまらない自尊心が邪魔をしているのかも知れない。

|

![]()

![]() ようこそゲストさん! ログイン

ようこそゲストさん! ログイン