今年の暑さと節電は私をボルドーから遠ざけた。そしてボルドーの話。 CATEGORY:ワインの成り立ち 2012-09-11

今年の夏ほどボルドーをはじめ、重たい赤ワインが辛いと思った

年はない。さらに、樽の効いた白までも辛かった。

外から家に帰った時も、レストランに到着した時も、だいたいま

だ身体は熱くて、しかも、冷房もキンキンに効いているわけでは

ないので、なかなか身体が冷えてこない。

そんな環境でワインを飲むとしたら、冷たくてサッパリしたもの

になるのが道理にかなっている。

■ ボルドーという産地

それはさておき・・・。私は長い間ワインを飲んでいながら、あ

まり知識とか、うんちくとかを覚えられす、いい加減に飲んでき

たので、このサイトを作ってからぼちぼち勉強しているという感

じだ。

いろんなサイトに産地のことも紹介されているが、浅いもの深い

ものいろいろである。

ボルドーのあたりは昔、イギリス領だった。しかも海に面してい

て船で積み出せるので、イギリス(ブリテン島)に向かってワイ

ンは運ばれた。文献によると、12世紀ごろに現在のボルドー地方

とブリテン島の交易は盛んになったそうだ。平清盛の頃です。

その頃造られていたのは、ロゼワインや、白ぶどうと黒ぶどうを

混ぜて造った軽い赤ワイン(クラレットと呼ぶ)だったらしい。

その後、16世紀ごろになると、オランダの干拓技術者がやってき

て、現在のメドックにあたる地域を干拓し、広大なぶどう園の土

地が誕生する。それまでメドックは沼地で、わずかに小高い場所

があってそこがマルゴーなど現在も有名な場所だった。干拓され

る前から、そうした丘でできるワインが美味しいことは知られて

いたらしい。

■ フルボディなワインになったのはもっと後

まだ読み切れていないので、詳しいことはまたあらためてという

ことにして、現在ボルドーといえばどちらかといえば濃くて重い

目の赤や甘口の白なのだが、そうなるにはもう少し時間がかかる

ようだ。

もし地球温暖化が本当で、今後、温帯にあたる地域が暑くなれ

ば、ボルドーのワインも変わるかも知れない。というのはかなり

大胆な予想かな?

ワインは海の恵み? CATEGORY:ワインの成り立ち 2012-08-14

私は現在Terre de Vignesという本を読んでいます。といってもフランス語を習ったことがないのに辞書を引き引き読んでいるのでなかなか進みません。

有名なコルトンの丘のところを読みかけているのですが、ちょっとワインに詳しい人ならご存知のように、ブルゴーニュ地方は1億6千万年前のジュラ紀の地層の上にあります。

そして、ジュラ紀のころ、このコルトンの丘のあたりは海で、海洋生物の化石がしばしば発見されるとのこと。また、コルトンの丘にある鉄分を含んだ魚卵石という丸い石は、海水に溶けている二酸化炭素とカルシウムが結びついて固まり、波に転がされて丸く成長して直径1~5ミリメートルになったものだそうです。

(ああ、まだ何故鉄分を含んでいるのかまで読み込めていません)

詳しいことを書くと非常に長くなるので省略しますが、こうした昔海だったところに堆積された物質が今もぶどうの根っこから吸い上げられて、香しい香りの元になっているとのことですので、ワインというのは海の恵みということになりますね。

*写真はFiickrより、アンモナイトの化石です。作者はOliBac

です。

現代ビジネスとしてのワイン CATEGORY:ワインの成り立ち 2012-06-14

伝統的で定評のあるプレミアムワインを楽しむ・・・それもいいだろう。

愚直な生産者が造るかくれた名品を探す・・・それもワインの楽しみである。

しかし、ワインも今を生きるビジネスであり、日々進歩している。最近遭遇したbree(写真)やoneglassは、現代ビジネスとしてのワインの方向性を示す面白い例だと感じた。

■ bree

印象に残る斬新なボトルデザイン。これなら一度見たら忘れない。ワインは沢山の銘柄があって、ラベルもそれぞれバラバラ、名前も難しかったり似ていたりして、とてもじゃないけど覚えられないというのが欠点だ。この欠点?をbreeは見事に解決している。

今までもそのことに気づいていろいろな工夫が試みられてきたことは認めよう。例えば牛のフィギュアがぶら下がったTorresなんかもその一つだろう。

でも、breeは実にスマートで今っぽいデザインだ。ボトルデザインで賞までとったというのも納得できる。

国籍にこだわらず、一定のクオリティで買いやすい値段のワインを流通させる。breeには白・赤・ロゼがあって、うち白と赤はフランス産のワインであり、ロゼはドイツである。同じブランドなのに産地が違う。これも実に今様なビジネス展開だと思う。

以前、ランズエンドというアパレルの通販で同じシリーズのタンクトップとカーディガンを買ったら、生産地が確かインドネシアと中国だったかな?ともかく同じ色だしアンサンブルなのに生産地は違っていた。品質管理さえきっちりしていれば、安いところで造って手頃な値段で提供できる方法を採用するという考え方だ。

日本のコンビニなどで流通している500円クラスのワインは、とりあえず値段ありきで、バルクものをブレンドしたりしているが、ボトルやラベルにオシャレ感のみじんも無い。そのへんがまだまだだなあと思う。

初心者にも飲みやすい味。まだ白とロゼしか飲んでいないのだが、breeはワイン初心者でも飲みやすいものを目指していると思う。そして食中酒として食事が進むワインとすることにもきっとこだわっているだろう。だから、決してワイン通の人からすれば美味しいワインではないが、日常的な食事と合わせてスルスルと飲むのには丁度いいようにできている。

■ oneglass

100mlの紙容器入りワインである。クオリティとしてはイタリアのIGTだったりするので、そう悪いものではない。750mlに換算すると2000円台になるので、安いワインではない。

しかし、フルボトルを開けても飲めない一人暮らしの人や、めったに出ないけど一応ワインを品揃えしておいて、いい状態で出してあげたいと思うカフェなどでは重宝な存在になるだろう。

今まであたりまえだったガラスの750mlボトルから脱することで新たな広がりが出てくる。大容量ブリックパックは日本のパック酒と同じで、安かろう悪かろう、でも買いやすいし容器の後処理が簡単という存在でしかなかったが、小容量の紙パックにはもっと違う可能性を感じた。

そんなこんなで、これからも新しいコンセプトのワインが提案されるのを楽しみにしたい。

「1級畑」に騙されてはいけない CATEGORY:ワインの成り立ち 2012-04-25

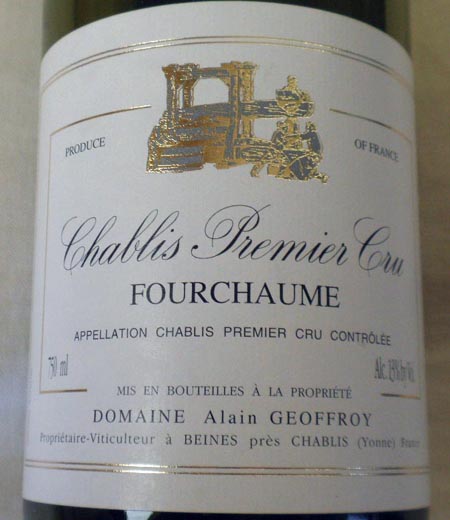

Chablis 1'er Cru Fourchaume Domaine Alain Geoffroy

日頃、毎日のワインだから2000円以下くらいのワインを購入することが多い。しかし、やはりその価格帯だと美味しさにも限度がある。

ということで、たまには少し贅沢をしようと1級畑のシャブリを買ってみた。

シャブリはフランス国内でも昔から割高である。牡蠣にはシャブリというのが有名になり過ぎて割高になってしまったのだろう。

今、日本で3000円台・4000円台といったワインは、非常に中途半端である。2000円未満のデイリーワインと、6・7千円以上、いや万を超える高級ワインに二極化しているように思う。

1級畑というからには、それほど間違いはないだろうと思って買ったけど、これが大きな間違いだった。中国が豊かになってワインをたくさん買うようになってから、有名銘柄や、特級畑・1級畑など格のついたもの、パーカーさんなどが高く評価した銘柄はやたらと高くなった。

「○○畑」で保障されるのはテロワールだけだ。ぶどうの栽培や収穫時期、搾汁から発酵・熟成など残された条件が沢山あるから「○○畑」だからといって、必ずしも素晴らしいワインができるとは限らないのだということを、今回思い知った。

以前、同じ作り手の1級畑ととなりの級のついていない畑のワインを飲み比べたことがある。その差はわずかだった。

普通、せっかくの級付き畑なんだから、ワイン造りもある程度丁寧に美味しく仕上がるようにやるはずなんだけど、だめな場合もあることを今回は思い知ることになった。

一人歩きするブランド CATEGORY:ワインの成り立ち 2011-12-27

市場は需要と供給のバランスによって成り立つ。これについてくどくど書くのはやめましょう。

買ってくれる人がいる限り、一部有名銘柄の高値は下がることはないでしょう。おそらく、インドやブラジルなど今後も富裕層が増えそうな国がある限り、かつて日本人も1回は飲んでみたいと思ったのと同じように、有名銘柄を経験したいはずです。

こういう現象はワイン以外でも起こっていますね。ヨーロッパのファッションブランドなどは、かつて日本で成功したビジネスモデルで、新興国で儲けようとしています。

ただ、日本人がブランドに飛びついたバブル以前の時代と現在では、様々な状況が違ってきています。

ワインに限らず、醸造技術は非常に発達し、情報の共有化?も進みました。その気になれば、ある程度以上の品質を造り出すことが可能になったといいます。

ですから、数万円も積まなくても、数千円のレベルでそこそこ美味しいワインを入手できるようになりました。

それでも依然としてブランドが強いのは、既に書いたようにブランドにお金を支払える新興勢力が生まれ続けているのと、やっぱりワインが難しい飲み物だからでしょう。

でも現在の有名ブランドワインの価格は高過ぎます。ほとんど神話化したブランドは、中身の実力をはるかに越えた価格で取引されています。 |

![]()

![]() Hello. Login

Hello. Login