MW大橋健一氏とギリシャワイン CATEGORY:本・テレビ 2016-06-13

6月12日(日)に何気なくBS日テレにチャンネルを合わせると、ギリシャのワインのことをやっていたので、途中からではあるが見てしまった。

ギリシャといえば経済危機が頭に浮かぶ。実はすっと以前に一度だけギリシャに行ったことがある。その頃のギリシャは、ヨーロッパのリゾートという雰囲気で、空港からアテネ市内へ向かうバスの車窓には、沢山のレストランやインテリア、照明のお店などが華やかに並んでいた。危機が話題になり、ニュース番組に映し出された同じ道には、閉店となり廃墟となった店が並んでいた。

その時ふと考えた。ギリシャの産業って何? かつて行ったギリシャでは、道を走る車の多くが日本車であった。フランスやイタリアなら自国ブランドの車が中心なのに、この国には自動車産業が無いから日本車なんだ〜と思ったものだ。また市場へ行ってチーズのお店をのぞいたら、並んでいるチーズのほとんどが輸入物だった。チーズですら輸入か?

そういえば昔は時々ギリシャワインも飲んだけど、最近はギリシャワインをあまり見かけない。輸出すればもっと外貨を稼げそうなものを・・・。

そして冒頭のテレビ番組だが、表題は『世界が選んだ日本人 マスター・オブ・ワイン 大橋健一』。彼は今、日本でただ一人のマスター・オブ・ワインなのだそうで、番組では彼がギリシャで日本に紹介するワインを探す旅に密着していた。

結局、私たち日本人はギリシャという産地をおろそかにしてきたし、逆にギリシャの作り手も日本に積極的な売り込みをしてこなかった結果、最近ではギリシャワインを日本国内でほとんど見かけなくなったのだろう。

大橋氏も自分がギリシャワインに関して無知であることを自覚しておられたし、直接生産者と話し、現場を見ることでギリシャの奥深さを少し知ることができたとおっしゃっていた。映像の中で一番びっくりしたのが、サントリーニ島のぶどう園で、風が強いので、ぶどうの木を低く作らないと実が育たないため、幹がぐねぐねと蛇のようにとくろを巻いているところだ。こんなの見た事無い。

大橋氏は日本で受けそうなギリシャワインをいくつも見つけたようなので、そのうち市場にギリシャワインが増えてくるかもしれない。

もう一つ、日本国内で大橋氏が日本のワインについて語るシーンがあって、「日本のワインにはクオリティの高いものもあるが、駄目なものも非常に多い。」とおっしゃっていた。私も同感だ。彼のような人が地道に活動することで、日本のワイン市場がもっと豊かになりそうな気がする。

アロマ・マスターキット CATEGORY:ワイン周辺ツール 2016-05-31

こんなものが出来てるんですね。ソムリエさんが試験に受かったりコンクールに出たりするには、こういうもので勉強しないと・・・。

写真のは「アロマスター」のマスターワインアロマキットで、ゲームもついていて、楽しみながら勉強ができるらしいです。

これ以外にも類似の商品はいくつかあるようです。

それにしても310ユーロとは結構お高い。けど、1個単位でアロマエッセンスを買ったら、それだけで800円とかするので、88種類付いてるなら安いかも知れません。

私は既に、スミレとシナノキのエッセンスを個別に買いましたからねえ。でも、こんな高いのはパスです。

香りを表す言葉 CATEGORY:その他 2016-05-26

アロマとかブケとか、その辺のワインに関係する香りを表す言葉を正確に使えない。難し過ぎる。日本語は「香り/薫り」とか「匂い」という言葉があり、この二つはどちらかというと好感を持って使われ、「臭い」は不快な場合に使われる。さて香りにまつわる外国語はどう使い分けたらいいのだろう?

■ nez (フランス語での発音は ネ である)

この言葉は、日本のソムリエさんたちはほとんど使わないように感じる。ワインといえばアロマとブケですものね。

Le Goût des cépagesという本の中でしばしば登場する。鼻とか嗅覚という意味もあるが、ワインの香味(アロマとブケ)をさし、ワインを嗅ぎ分ける人の事もnezというようだ。

広義でのニオイを指す単語のようである。

■ arôme

日本語に訳すと芳香という言葉が当たっている。一般的には好ましい香りがアロマである。

ワインの世界では、ぶどうそのものに由来する香り(第一アロマ)と発酵段階で生まれる香り(第二アロマ)をアロマといい、樽内や瓶内で熟成して生まれる香り(第三アロマ)をブケという……というのが一般的なようだ。しかし、ブケの部分も第三アロマと書いたように、一般的に言うアロマ(好ましい香り)のひとつである。。

ちなみに、『ロワイヤル仏和辞典』には第一アロマ=アロマで、第二・第三アロマ=ブケという書き方になっていて、どっちが正しいのか? どなたか事情を知っている方がいらっしゃれば教えてください。

■ bouquet

アロマのところで書いた通り。ワインの世界で用いられる特殊な専門用語である。

■ flavor

ところがちょっと待った!! 科学的にはフレーバーとパフュームいう対比が存在する。『香料化学入門』(培風館)という本の中では、口から入って鼻腔で感じられる香りをフレーバー、吸気とともに鼻腔に入って感じる香水・化粧品などの香りをパフュームと分類している。

■ parfume

フレーバーのところで書いた通り。しかし、Le Goût des cépagesという本の中にはparfumeも登場する。化粧品じゃないのに…。辞書では芳香・香水という日本語があてられているので、アロマと同様に好感の持てる香りのニュアンスで使われているようだ。

◇ ワインと香り

ワインを楽しむ時には、まず口に含む前に鼻から香りを吸い込んで香りを楽しむので、これはどちらかというとパフューム的だ。その後ワインを口に含んで口の中でころがすと口から鼻腔に香りが上がってきて再度香りを感じる(フレーバー)。

私が常々感じるのは、最初に鼻から吸って感じる香りと、口から鼻腔に抜ける香りの印象が異なるということである。

外来語をあいまいに使っても間違っていたら意味が無いので、私はしばしば「最初鼻に感じる香りは云々」と書くことが多い。その中にはアロマもあればブケもあるという事になる。

ちなみに『香料化学入門』によれば、フレーバーはパフュームよりも敏感に感じる、つまり、ほんの少ししか溶け込んでいなくてもフレーバーなら人間は感じられるとのことなので、口に含むと香りの印象が変わるのは、単に舌で感じる味があるためだけでなく、嗅いだだけでは感じなかった香りが口に含むと感じられるようになるのかも知れない。

ワインのフレーバー化学 CATEGORY:ワインの科学 2016-05-10

ワインについて化学的にアプローチした本を読みたいと思い、ずっと探している。以前一冊見つけてフランスに発注をかけたら、品切れで再版の予定もないとのこと。ネット上で論文的なものを探したりしているが、語学の壁があって…。一つ見つけたものは“Aroma-Optimierung bei Sauvignon blanc”という表題で、ドイツ語だったので読みかけて断念した。

今回ネット上で発見したのは、アカデミー・デュ・ヴァンのコラムで、「創立20周年記念連続セミナー 第9回 富永敬俊氏『フレイヴァー・ケミストリーがもたらすワイン造りの革命』」である。

2008年の講演なので随分古いが、当時でもまだワインのフレーバーについての化学的研究は入口のレベルで、この中でもソーヴィニヨン・ブランに関する研究が最も進んでいると書いてあった。上記のドイツ語のもSBである。

相当難しい話なので、詳しくは講演録のサイトをお読みいただきたい。

興味のある点をピックアップしてみよう。

■ 5つの香り成分

講演では次の5つの香り成分が紹介されていた。

① 3-メルカプトヘキサノール(3MH) グレープフルーツ

② 3-メルカプトヘキシルアセテート(3MHA) パッションフルーツ

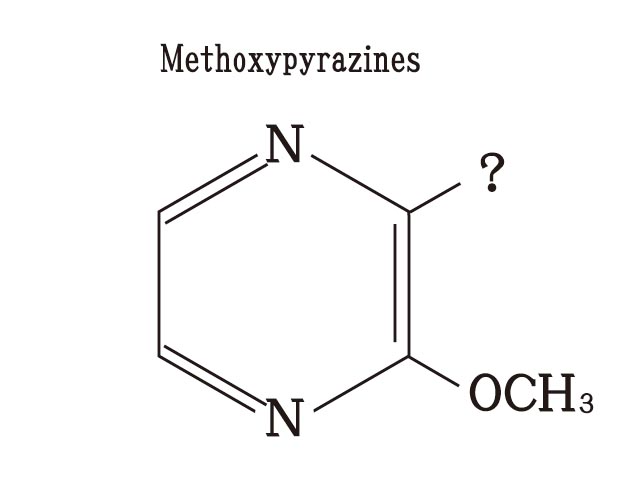

③ メトキシピラジン(MP) 青ピーマン(IBMP)

④ フュランメタンチオール(2FM) 焙煎コーヒー

⑤ ヴィニルガイアルコール(VG) クローヴ(スモーキー)

よくグレープフルーツのような…と形容するのは①の成分が本当に含まれているのだそうで、パッションフルーツもしかり…という寸法である。

■ アロマティック品種と非アロマティック品種

ぶどう品種には果汁自体がすでに香りを持っているアロマティック品種(例えばミュスカ)と、果汁の香りとワインの香りが異なる非アロマティック品種(例えばSBとかセミヨン)がある。

そして非アロマティック品種の果汁には発酵段階で香りに変化する「前駆体物質=プレカーサー」が含まれていることがわかったそうです。

■ プレカーサーを豊富にして香りのよいワインを造る

プレカーサーが特定できたら、その濃度が高くなったタイミングで収穫すれば、香りの豊かなワインができるというワケ。実際には複数あるプレカーサーがそれぞれ異なる動きをするので、数日に1回濃度を測定してタイミングを計る必要があるようだ。

また、栄養分と渇水のストレスもプレカーサーの量に影響するらしい。(酸の量にも影響)

いろいろあるぶどう品種の独特の香りのプレカーサーは、2008年の時点ではまだ十分に特定されていない。なので、自由にハンドリングするには、まだ時間がかかりそう。

■ 経験やコンサルの見解と科学的検証の一致性は?

実は経験で言われていたことが必ずしも当たっているとは限らないようだ。もちろん、消費者の好みの変化などもあるから、正解は一つではない。ただ、これらの研究が進めば、味はいいけど香りが乏しいからちょっとね!というワインを減らすことができそうだ。

実は、一つ前に書いたシュナン・ブランの香りについてもっと知りたかったのだが、それについてはまだ良い文献を見つけられていない。

シュナン・ブランを飲む CATEGORY:その他 2016-05-06

恒例のゴールデンウイークに催される「阪神大ワイン祭」で、今回の私のテーマは「シュナン・ブラン」と「バルベラ」だった。

まず、いつもの分厚いリストをめくりながら目的のワインに印を付けたわけだが、800種類以上もあるというのに、2種類のセパージュのワインの少ないこと。あまり少ないので、あとで辛口のリースリングもプラスした。それでも少ない。

そして、試飲してみると、コレというものが殆んどなかった。

まずは、あのちょびっとの試飲では十分に分からないので、どうしても濃い目のものしか合格にならなかったような気がする。ライトなものでもそれなりの量を口に含めば違っていたかも知れない。私はまだ、あのちょびっとの量で利き分けられる域に到達していないようだ。

結局買ったのは、南アフリカのシュナン・ブラン1種類と、元のテーマから外れた日本産のデラウエアで造った白ワイン1種類になってしまった。

過去にも何種類かのシュナン・ブランを飲んできたが玉石混交。シュナン・ブラン独特の香りと味をどう表現したらいいんだろうとネットであれこれ検索したら「松脂のような・・・」という表現で言い表されている。確かに、シャルドネともソーヴィニヨン・ブランとも違う独特のクセがシュナン・ブランの魅力だと再認識した。

辻調グループCompitumのサイトに「セパージュを飲む」というコラムがある。

http://compitum.net/col_rec/index.html

その中のシュナン・ブランの記事では、南アフリカのシュナン・ブランは他の品種とミックスしている場合が多いので本来の味は楽しめないという風に書いてあったが、今回飲んだBoschendal Rachelsfontein Chenin Blancは100%シュナン・ブランで、ストレートにその個性が出ている。

価格も1500円以下とリーズナブル。

|

![]()

![]() Hello. Login

Hello. Login