鹿児島の焼酎ロックは分量たっぷり CATEGORY:その他 2016-04-14

またワイン以外の話で恐縮です。

週末に鹿児島へ行ってきました。目的は薩摩焼の探索でした。

宿は指宿でとったのですが、名前はホテルでもその実は旅館だろうと思い、旅館の会席料理なんか食べたくないので、夕食は外食にすることにしました。最初、リストランテ・フェニーチェで地元食材のイタリアンをと思い予約を入れたら当日は結婚披露宴のためNG。駅前のイタリアンを覗いたら今日は19時からと言われて近くの居酒屋に入りました。実はイタリアンの前にちょいと一杯のつもりでした。

ホタルイカの沖漬けなど数品を頼んで、焼酎を飲むことにしたんですが、まあ、見た事のないラベルが沢山並んでいてどれを注文したらいいか分かりません。店の人にお勧めを聞いて最初は「薩摩の薫 純黒」のお湯割りに。

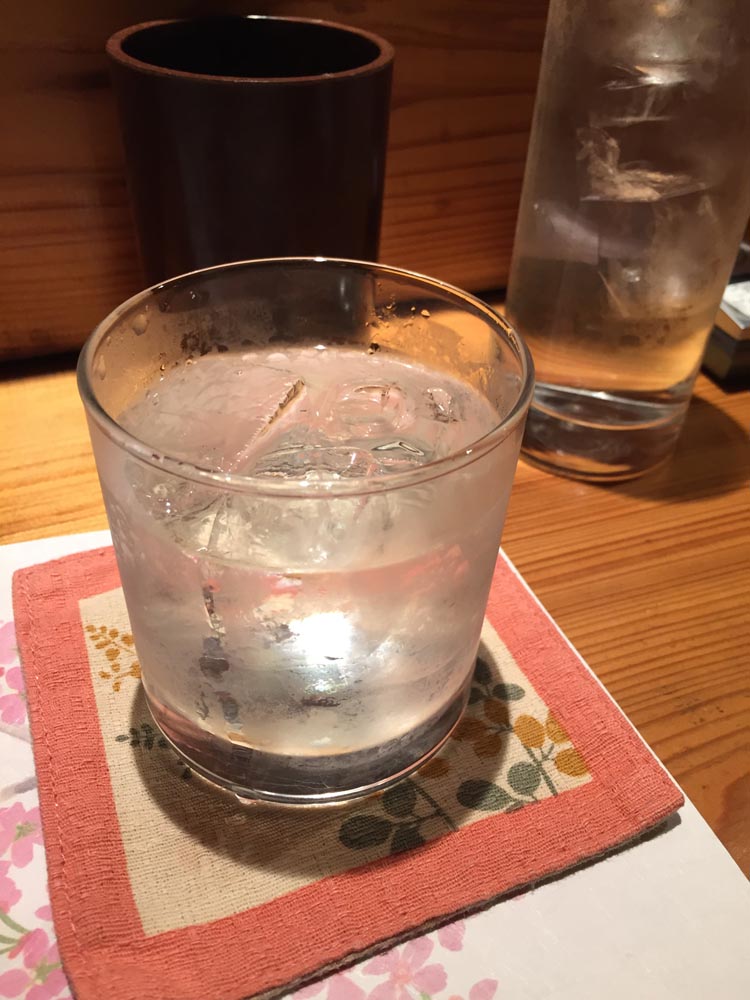

あまり芋っぽくないので、もっと芋っぽいのをということで二杯目は「南風の薫」をロックで頼んだら、ロックグラスになみなみと入っていてビックリポン! 都会のロックの倍以上入ってる感じ。

結局イタリアンに行く前にしっかり酔っぱらってしまう羽目に。

鹿児島県には100以上の焼酎メーカーがあるらしいので、やはり現地に行って飲み比べるのが一番良さそうです。(今回は主目的ではなかったので、いつか焼酎メインの旅をしたいです)

映画「ザ・トゥルー・コスト」を見て CATEGORY:本・テレビ 2016-04-07

ワインと関係のない話で恐縮です。

「ザ・トゥルー・コスト ~ファストファッション 真の代償~」を昨日見ました。ファストファッションといえば、ユニクロ、H&M、ZARA等々のことです。

以前ここで、『ワインで考えるグローバリゼーション』の話をしましたが、こちらはファッションのグローバリゼーションです。大量に安く生産した商品を全世界で販売するビジネスモデル。おかげで、Tシャツなんてものを買おうとすると、ファストファッションに頼らざるを得なくなり、丁度ユニクロもその時期売っていなかったりするとTシャツが買えないなんてこともあるし、ジーンズショップなどというものは街からどんどん姿を消してしまいました。

■ 以前から気になっていた・・・フリースは何処へ行ったの?

ユニクロが大量に売りさばいたフリース。しかしそれを着ている人を当初からあまり見かけないし、まあ部屋着として着ていたにしても、近所のコンビニあたりで見かけてもいいようなものを、殆ど見ることが無い。あのフリースは何処へ行ってしまったのか私はずっと不思議に思っていました。ちなみに私はユニクロからフリースが発売される以前に結構お高い値段で買ったアニエスbのフリースを今も愛用しています。

以前事務所で100円ショップの話をしていた時、経理をしてくれている女性が、スリッパとかは100円ショップで買ってくたびれたらすぐに買い替えると言っていました。要は使い捨てですね。

ニトリなんかもびっくりするほど安い家具を売っていますが、あれを愛用している人の一部は、飽きたら総入れ替えするらしいです。家具の使い捨てですね。

ことごと作用に、商品が安くなると、それらは消耗品になるのです(これは映画の中でも言っていました)。「いいものを長く」という考え方の真逆であります。ファストファッションは大量の衣料ゴミを出しているのです。

■ いったい誰が得をして誰が損をしているのか?

映画の中でも一つの大きなテーマとなっていました。得をしているのは、チェーンの経営者であることは確実です。下請けで縫製などをしている会社の経営者も少しは得をしたかも知れないけど、価格競争が激しくて暗い表情をしていました。もちろん末端で働く人たちは職を得て給料ももらえるわけですが、映画で取り上げられていたバングラデシュでは、労働組合もなく、低賃金で働き続けているとのこと。

安く衣料が買えるようになった消費者は、映画の論調によれば一次的には得をしているけど、回りまわって貧しくなっていると。つまり、衣料マーケット自体が金額的に縮小し、衣料に関係していた会社・店・人は撤退や縮小を余儀なくされます。すると、それらの人々が今まで使えていたお金が使えなくなり、他の産業にまで影響してくるというワケです。

■ 二極化が顕著な衣料マーケット

「ただの無地のセーターならユニクロでいいじゃん!」

私だってそう思います。なのに高級ブランドも無地のセーターを売り続けていましたね。しかし、一昨年あたりから様相が変わりました。生地やデザインで差別化しないと、ファストファッションに勝ち目はないと悟り、最近はやたらと凝った生地を使った商品が目立つようになりました。が、ちょっと凝り過ぎではないでしょうか?

衣料品というのは、糸や生地は比較的自由にハンドリングできるし、デザインも簡単に変えられるので、二極化が激しいですね。

ワインは一朝一夕には行かなかったのですが、新世界と言われた産地の安いワインもかなり品質が向上してきたので、確実に二極化の道を歩んでいますね。タンクローリーでスペインから運ばれてきたバルクワインをフランス人が怒って垂れ流している写真を最近見ましたが、苦しい抵抗ですね。

価格競争は消耗戦であり、どこかで下げ止まらないとやっていけないものです。そのきっかけは、事故などの不幸な出来事や、騒乱、あるいは政治的なガイドラインなどが想定できます。今、シリア問題に注目が集まっていますが、低賃金で劣悪な環境で働いている縫製工たちも爆弾になるかも知れません。

「富の配分」の是正は、本当に今重大な課題です。

■ 適正価格とは?

ファストファッションが出てくる前から私は時々考えていました。

綿を育てて摘んで、糸にして、織って、染めて、服に仕立ててシャツが1万円なら仕方ないかと。当時は、糸にして以降は日本国内で作っていました。それが今や1990円とかですからね。いかに大量生産して効率よく作ったとしても、各段階で働く人たちの工賃がかなり安くないとそうはいかないはずです。

もちろんその国は(例えばバングラデシュ)物価も安いでしょう。けれど自国で作っていなものを買ったり、お医者さんにかかったりするには、賃金とはけた違いのお金がかかるのではないでしょうか? ちゃんとそこそこの輸入品が買えてお医者さんにもかかれるだけの賃金を払って可能な商品価格が適正価格であるべきですよね。

いや、コストをたたいて安く供給してこそ賢いビジネス、と経営学者やコンサルは言うでしょう。ともかく私は消費者として、安易な安物買いの使い捨てはしないように心がけようと思います。

セルフかカウンセリングか? どっちがいい? CATEGORY:ワインショップ 2016-03-25

ワインを買う時は、セルフがいいか、カウンセリングがいいか?

結論から言うと、私はセルフの方が好きだ。

■ いつも百貨店で感じる違和感

これはワインに限ったことではないのだが、デパートというところは店員さんの人数の多い業態である。買い物をしていると、「何かお探しですか?」と声をかけられる事が多い。

しかし、「○○○な△△は有りますか?」などと聞いて、売られている確率は極めて低い。その結果、最近では店員から声を掛けられても面倒だから「結構です」と答える事が多くなってしまった。

私が店で商品を探すレベルと、店員さんが探すレベルにほとんど差が無いのである。つまり店員さんが商品について素人だということだ。

ちょっと話は横道に反れるが、店員Aさんにある質問をしたら「そういうものは有りません」と答え、店員Bさんに同じ質問をしたら「こちらに有ります」と教えてくれる場合もある。人によって答えが違うのである。そりゃあ、店員としてのキャリアが違うとか、理由が有るのかも知れないが、キャリアが無いなら無いで先輩に聞くとかパソコンで調べるとか方法は有りそうなのに、それをしないで自分の能力で勝手な返事をする店員さんが多いのも困ったものだと思う。

■ カウンセリング販売=客は無知

現実のカウンセリング販売というのは、お客は無知だという前提に立っているのかと思う。しかし、本来はお客が無知だろうと知識豊富な人であろうと、レベルに合わせてアドバイスをするのがカウンセリングだと思う。

こっちがじっくり探そうとしているのに、寄ってきて声を掛けられると迷惑だし、聞いてもだいたい答えてもらえないか、商品が無いかのどっちかであれば、意味が無い。

もしお客に知識が無い場合に、本当に的確なアドバイスができているのかどうかも疑問である。相手がわかっていないなら、適当に売りたいものを押し付ける事だって簡単にできてしまいそうだ。

ただし、百貨店は試飲が豊富にできるのがメリット。しかし、しょせん少量だし、値段の安い物しか飲ませてもらえない。

■ 究極のセルフはネット通販か?

セルフ販売は、POPを見たり懐と相談しながらゆっくりと商品を選ぶことができる。ただ問題は、売り手はいい事しか書かないという事で、いろんな謳い文句はあてにならない。

ネットの場合は、コチコミも参考にできるものの、これもあまり参考にならない。まあ、レストランにせよワインにせよ、好みというものがあるから、Aさんの口に合っても、自分の好みには合わないなんて事はザラである。

だから、辛口のコメントを寄せている人が褒めているモノが良かろうと思い、それを発見した時に、なんでコレを褒めるかな? なんてこともある。何でもかんでも褒める人もいるしね。

この人のすすめなら信頼できるというのを発見できると無駄が無い。ただ、なかなかそれは難しいものだ。

多少失敗しても、それは自己責任ということで、自分で選ぶのが一番楽しいし、身に着くという物だ。

そうそう、最近はネットで買うよりも店で買う方が安いというケースによく遭遇する。これはワインに限ったことではない。でも、店には商品が無い場合も多いので結局はネットということになったりするのも事実だ。

店でセルフで安く、なるべくハズレなく買えるところがあるといいんだけど、なかなか無いものだ。

土筆といかなご CATEGORY:その他 2016-03-08

ワインと関係のない話で恐縮です。今日は本屋に行って何かワイン関連の面白い本はないかと探したのですが、ぜーんぜん無い。ワイン売り場に行っても面白くないし、店の人に何か聞いても返事は返ってこないし・・・。この倦怠感・停滞感は何なのだ?

今朝、毎年土筆の生える場所を見たら、早くも土筆が生えていました。私が土筆を探しているなと察知した近くにたたずんでいた御婆さんが、急に元気になって「土筆生えてる?」としっかりした声で聞いてきました。立っている姿は元気がない様だったのに、彼女も停滞感だったのかも知れません。

例年はお彼岸のころに出るので、2週間は早い。

あともう一つ、昨夜家に帰ると、玄関を開けたとたんに醤油の匂いが立ち込めていました。「何か辛いにおいがするけど・・・」というと、母が「いかなご炊いてるねん」と言います。今年は成長が早い様で、いかなごの寸法も少し大きいような。

ワインと茶とイギリスと CATEGORY:その他 2016-02-18

ティム・アトキンのワインレポートを見てつくづく思った。

「ワインも茶もイギリスの影響力が大きいんだなあ」と。

同レポートを見ていると、日本に輸入されていない銘柄の多さに愕然とする。それも彼らの評価が高い銘柄に、続々と知らない銘柄が並んでいる。その逆もある。日本で輸入されているそこそこ優良な銘柄でも、彼らのリストには上がっていないものが多数ある。

ワインの年間輸入量は、OIVの資料によると、1位がドイツで1613千kl、2位がイギリスで1330千kl、3位がアメリカで1016千klである。周知のとおり、このうちドイツとアメリカは自国でのワイン生産も盛んだ。参考までに日本の輸入量は208千klだそうだ。(いずれも2011年)

それにしても上位3国はお世辞にも美食の国とは言い難いし、結局は経済力のなせる技ということなのかと思う。

歴史的にはアメリカなんかよりイギリスの方がずっと昔からの輸入国・お客様だから、彼らが何百年もずっと輸入し続けている銘柄もあるだろうし、イギリスが買い占めてしまって日本に入らない銘柄も沢山あるはずだ。特に生産量の少ない銘柄なら、日本人が買えるチャンスは少ないということになる。

茶の世界もイギリスは強い。我が家は大量の紅茶を消費する家庭で、昔一度、何とかして安く紅茶を仕入れられないものかと画策したことがあった。その時僅かにやっと安く仕入れられたのは、スリランカの地元民が使っている、いわゆる「ダスト」、すなわち紅茶の生産工程で出る細かく砕かれ過ぎたものだった。茶商に聞いたら、紅茶市場はイギリスが牛耳っていて、価格も彼らの相場で決まってしまうということだった。

イギリスやアメリカが買ってくれなくても、海外に売りたいという優秀な作り手を探すというのがインポーターさんの使命だということを再度納得したような次第だ。

|

TITLE INDEX

2016-04-14

鹿児島の焼酎ロックは分量たっぷり

2016-04-07

映画「ザ・トゥルー・コスト」を見て

2016-03-25

セルフかカウンセリングか? どっちがいい?

2016-03-08

土筆といかなご

2016-02-18

ワインと茶とイギリスと

2016-02-03

『ワインで考えるグローバリゼーション』を読んだ

2016-01-25

「試(こころみ)」というコンセプトの日本酒バー

2016-01-22

恐るべき「茶」の魔力・・・はたして「ワイン」の魔力は?

2015-12-16

メジャーじゃない品種に目を向けるために・・・2

2015-12-15

香港では爆買いブームが去ったらしい

CATEGORY INDEX

ワインの成り立ち (17)

造り手・ワイナリー (9)

ワインと料理 (15)

ワインの科学 (9)

ワインショップ (27)

ワイン周辺ツール (4)

レストラン/ワインバー (19)

本・テレビ (33)

データ分析 (19)

ワイン以外のお酒 (6)

その他 (118)

|

![]()

![]() Hello. Login

Hello. Login