クリスマス・スパークリング協奏曲 CATEGORY:ワインショップ 2013-12-26

今年もクリスマスが終わりました。

ワイン売り場では、クリスマスの機会にスパークリング・ワインを売ろうという企画が展開され、実は私も12月21日に買おうかなと思ったものの、レジに並ぶお客さんの長い列を見て挫折しました。

写真はJR大阪三越伊勢丹のポスター。すごく力が入っていて、センスもいいですね。

しかし並んでいた泡は、ともかく派手なものという感じで、ブルーやパープルの着色がされたものとか、クールジャパンのエヴァンゲリオンとシャンパーニュのコラボボトルとか(結構高かった)、パーティを派手に盛り上げようというものと、お店のスタッフがおっしゃるところの定番(=モエ・シャンドン)でありました。

ちなみにここの売り場は盛り上がっていませんでした。

どうも大阪の人にはこういうおしゃれっぽいのは受けないみたい。

クリスマスにスパークリングをお飲みになった方々、お味はどうでしたか?

と書いたところで、何故かアウトドアでのバーベキューを思い出す私。

ちなみに私はバーベキューを美味しいと思ったことが無いのです。友人知人は野外でのバーベキューは格別だと言います。結局雰囲気・雰囲気ってことなのでしょう。本当に舌で味わって美味しいかどうかは、あまり問題ではないと。

クリスマスの泡も同じかな? 雰囲気・雰囲気!

TOP3に入らないものの悲劇 CATEGORY:その他 2013-12-18

リアルな店舗でアルザスを買うのは至難のわざ。アルザスのワインと言えばメジャーなはずなのに、変だなあと思って、色々と考えた結果、表題のような結論に達しました。

A店(売り場面積は広いがいつも買いたいワインのない某ショップです)・・・ここでは7種類が売られていました。

B店(有名ワインのビンテージを取りそろえた得意げなお店)・・・ここでは何と1種類でした。

C店(いつもワイワイ賑わう人気店)・・・ここでは4種類でした。

これはもう、お愛想程度に置いているというレベルですね。

A店のスタッフいわく、「ボルドーとブルゴーニュの需要が高いもので・・・」とのこと。

なるほど、フランスの有名産地と言えば、1にボルドー、2にブルゴーニュ、3はシャンパーニュかな?

これでTOP3はおしまい。だから、アルザスの扱いには力が入らないのですね。

一般に、ある商品カテゴリーにおいてTOP3に入らないと生き残れないと言われていて、ワインのように多様でブランド数も圧倒的に多いものにこの法則は当てはまらないにせよ、人間それほど頭がいいわけではないので、だいたい3つくらいしか憶えられないのですね。

だから、ワインの産出国のレベルなら、フランス、イタリア、ここまでは確実にTOP2で、3番目にスペインが来るか、ドイツが来るかという感じでしょうか。

フランスの中のエリアでは、ボルドー、ブルゴーニュ、シャンパーニュ。

幸いにも、ネットで探せば、アルザスも結構見つかるので有難いことです。が、他のジャンルで同様に有難いと喜んでいたら、いつの間にやらネットでも見つからなくなるという現象も体験したことがあるので、少し心配です。

アルザス探しと並行して、牛タンを買おうと探したら、これもかなり厳しいことになっていました。BSE騒動以来、常にタンを売っていたスーパーでも姿を見かけなくなりました。

今回、何軒かの肉屋さんを回ったら、「うちは肉屋なのでありません」などという不思議な返事が返ってきたり・・・。

そもそもTOP3の法則でいくと、まずは牛・豚・鶏であり、牛肉の中では、ロース・フィレ・モモあたりが大きな顔をしていますね。

もう、タンなんて当然のごとく、おおかたの店には置かれていない今日この頃です。

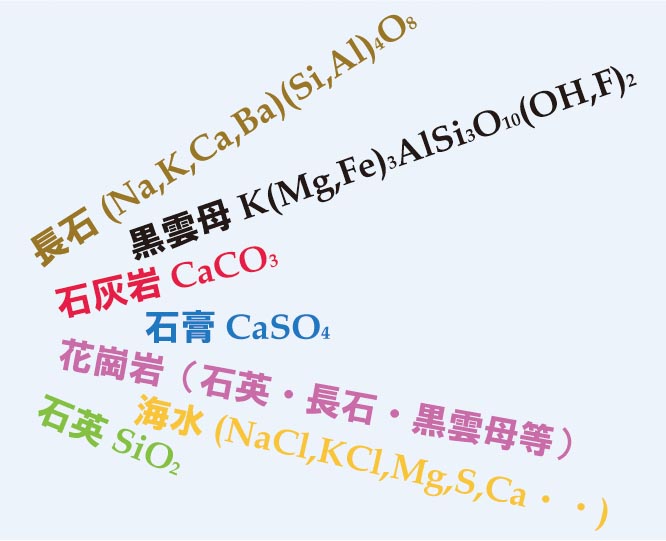

土壌とワインの謎 CATEGORY:ワインの科学 2013-11-21

うちの畑の土壌は、シレックスと石灰岩質です・・・などと紹介されるのをよく目にしますが、だからどうなの?というのがイマイチ分からない。

一方、ミネラル感って何なの?というのもあってややこしい。

アルザスに関する記述を読んでいると、リースリングほどテロワールをダイレクトに反映するものは無い……とのことです。同一の品種をある程度気象条件が一定の場所で土壌だけ変えて栽培し、そのぶどうから同じ製法でワインを造った結果がどうなるかを比較すれば、違いは明確になるわけです。

どうもそれを実際に試みた地域がアルザスで、この地域に適合した品種がリースリング。けれど、ワインの味や香りに関する記述が不十分なので(と私は感じたので)結局のところ土壌の質とできたワインの結果の関係は曖昧なままであります。

■ 火山岩と非火山岩

土は無機物と有機物で構成されています。無機物は要は石や岩が砕けたもので、有機物は動物や植物が腐ったなれの果てであります。

石や岩の元は、大きく分けると火山岩と非火山岩になるのではと思います。火山岩というのはマグマが固まったもので、テロワールでよく登場するのは花崗岩です。非火山岩の代表は石灰岩で、貝殻や動物の骨が蓄積してできたものです。

■ 植物が育つ栄養の素

よーく考えてみると、土は結局、植物(ぶどう)が育つ栄養の素。土がというか、土から溶け出すイオンや成分がということかも知れません。アルカリ土、酸性土などというもの、植物が育つのにどっちを好むかという話で、アルカリ土なら何でもいいというわけではないでしょう。

植物が育つには、まず根・枝・茎が伸びること、そして葉が育つこと。葉が育って光合成をして自らも栄養をつくり、その力で根・枝・茎などをさらに成長させ、花を咲かせて実を結び、そしてその実を美味しくする。(根菜なら根を美味しくする)

こうした営みの中で、ぶどうの場合は結果的に実が魅力的な味や香りになるということが求められるわけです。

■ 微量栄養としてのミネラル

植物の栄養と言えば、よく窒素・リン酸・カリと言われます。一方、ぶどう園の土壌で出てくるのは、石灰岩・石膏・花崗岩・シレックス(石英)・泥灰岩で、それらを構成する成分にカリウムは含まれますが、窒素やリン酸は含まれません。

むしろ、カルシウム・シリカ・マグネシウム・硫黄・鉄などが主な成分です。しかし、これらミネラルと言われる成分も生物の営みに欠かせない微量栄養なのです(人間もそうです)。

生物の中で行われるいろいろな合成作用に関与していたり、黒ぶどうの果皮に鉄分が含まれるように、直接組織を構成するのに必要だったりするわけですね。

そう考えたら、土壌の違いによって、リースリングの実の味や香りが違ってくるであろうこと、そして、こっちの畑にあって、あっちの畑にない成分、例えば石膏のある畑と無い畑では、硫黄の量がものすごく違うであろうことが分かってきます。

続きはまたあらためて・・・。

定義されていないminéralitéという味 CATEGORY:ワインの科学 2013-11-11

ワインの味を表現するときによく使う「ミネラルが豊かで」の正体はいったい何なのか? 私は長い間その疑問に取りつかれている。

そして、Terre de Vignesという本の中でminéralitéという単語に遭遇した。この単語は一般的な辞書には載っていない。

そこで、googleにこの単語を放り込んで検索してみたところ、「minéralitéという言葉はよく使われるが、はっきりした定義がない。」とあるドメーヌのサイトに書かれていた。

http://www.chateauloisel.com/etude/mineralite.htm

■ 五味でもなく旨味でもない7番目の味?

甘い・鹹い・酸っぱい・苦い・辛いを仮に五味とするなら、旨味は6番目の味という説があって、旨味という言葉を積極的に使い、グルタミン酸やイノシン酸などが旨味の正体であることを早くから解明して活用してきた日本の食を、海外の料理人も今では認知しているという話は、多くの人が知っている。

これと同じ論法で語るとすれば、minéralitéは7番目の味なのかも知れない。

ただこの7番目の味は、この言葉をよく使うフランスでもまだ曖昧に使われているようだ。もし、minéralitéが解明されているならば、良く使われるが定義がないなどと書かれることは無いはずである。

■ minéralitéは測定不能なのか?

上記のサイトでは、「minéralitéは他の酸味などのように測定できるものではない」というようなことが書かれている。これを書いた人が、どれほど調べた上で「測定不能」と書いたかは不明なので、どこまで信憑性があるかどうかわからない。

しかし、私の直感では、きっといずれは測定できるようになるのではないかと思っている。

■ もしminéralitéがボルドーで多用される価値だったら

minéralitéの不幸?は、この言葉がロワールやアルザスでよく用いられる価値であるところに起因するのではないかと思ってしまう。

もしボルドーでもっと白ワインが優勢ならば、minéralitéに関する研究はもっと進んでいたのではないか?などと思ったりする。

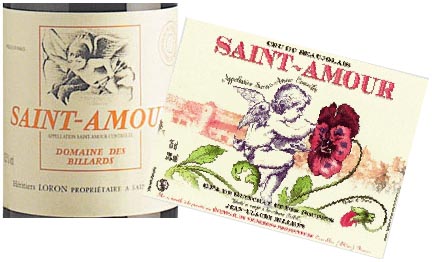

Saint-Amourのマーケティング CATEGORY:その他 2013-11-01

サンタムール(Saint-Amour)は、ボージョレのクリュのひとつで、その名前が「聖なる愛」という意味になるため、独特なマーケティングが展開されているそうです。

まず、早飲みに仕上げられたサンタムールは、バレンタインデーに多くが消費されるとか。ラベルにはキューピットが描かれることが多いそうです。日本ではチョコレートがあまりにも華々しいために隠れた存在ですねえ。

また、結婚披露宴にも欠かせない存在で、この場合は、早飲みではなくて、保存がきくようにタンニンをしっかり効かせたものを使うらしいです。

ちなみに、Amorさんという名前の兵士がこの地で聖職者になり、ワイン造りに寄与したために、Saint-Amourになったそうです。

|

TITLE INDEX

2013-12-26

クリスマス・スパークリング協奏曲

2013-12-18

TOP3に入らないものの悲劇

2013-11-21

土壌とワインの謎

2013-11-11

定義されていないminéralitéという味

2013-11-01

Saint-Amourのマーケティング

2013-10-17

隠岐の藻塩米

2013-10-01

何だかなあ? 阪急のワインフェア

2013-09-02

古いワイン本の選別 「ブルゴーニュ ~ブルゴーニュワインの決定版ガイド~」

2013-09-01

古いワイン本の選別11 「ボルドー 1961年以降生産されたワインの決定版ガイド」

2013-08-12

古いワイン本の選別10 「ワインの話」

CATEGORY INDEX

ワインの成り立ち (17)

造り手・ワイナリー (9)

ワインと料理 (15)

ワインの科学 (9)

ワインショップ (27)

ワイン周辺ツール (4)

レストラン/ワインバー (19)

本・テレビ (33)

データ分析 (19)

ワイン以外のお酒 (6)

その他 (118)

|

![]()

![]() Hello. Login

Hello. Login