500円ワインの衝撃 カテゴリー:その他 2013-10-29

500円ワインは私が今まで避けてきたジャンルだ。

お酒のディスカウントストアやスーパーなら、498円のコーナーが必ずあるけど、どうせロクなもんじゃないと避けてきた。

今回飲んだコープ・イタリアの598円の白は、相当良かった。

もちろん、全体的にエキスは薄い目だけれど、良く冷やすとなかなかいけた。日常用なら十分に許せるレベルで、開栓直後は柑橘系の香りもあり、飲んでバランスもいい。

3000円くらい出してもこのレベルのワインはゴマンとある。

今回は白だったが、赤の方もぜひ試してみたいと思った。

ところで、日本生活協同組合連合会のCOOP商品にもいろいろあって、必ずしも良いとは言えないが、ワインはそこそこいいかも知れない。北海道ワイン・ナイアガラも、甘口のおもちゃっぽいワインではあるが、ぶどう品種の良さが出たスグレモノである。本家のアメリカ大陸では、もうあまり栽培されていないらしく、当然日本への輸入などなかなか発見できない。でもこの北海道産を飲んで、是非本家のナイアガラ種のワインを飲んでみたいと思ったほどだった。

コープ・イタリアのパスタも以前買ったことがあり、それも良かった。

スミレの香り、わかりますか? カテゴリー:その他 2013-11-01

ボージョレ地方のワインに関する記述を読んでいたら、盛んにスミレの香りというのが出てくる。

スミレは我が家の庭にも自生しているけど、あまりスミレの花の匂いなんて感じたことがない。ネットで調べてみると、ニオイスミレというものがあるらしい。

是非ともスミレの香りを知りたいと思った私は、まずアロマショップに聞きに行った。ベーシックなスミレのエッセンシャルオイルを扱っているブランドはなかなか見つからなかった。そして、ニールズヤードというブランドのスタッフの方が、「神戸へ行けば売っていますよ」といって、お店の名前を教えてくれた。

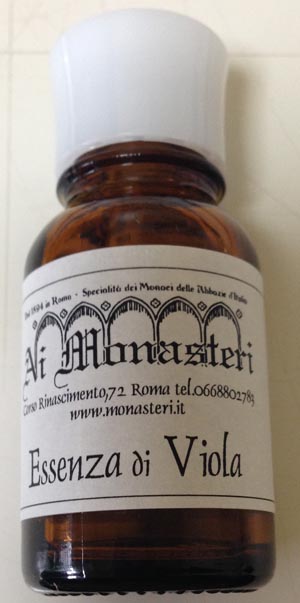

昨日そのお店「Ai Monasteri」に行って、スミレのエッセンシャルオイルを購入してきた(5mlで1500円)。ワインなら750mlで1500円出せばいろいろ楽しめるのに…。

何でも、ヨーロッパではスミレの香りと言うのは日本よりも親しみがあるらしい。けれど、香りを抽出するのが難しいらしく、もしかしたら人気もない?のか、案外貴重らしい。(ニールズヤードのスタッフの方の弁)

アロマショップの中はいろんな香りが混在していて、落ち着いてどんな香りかを確かめることができないので、事務所に帰ってから嗅いでみた。何か記憶にあるような香りではあるが、それが何?と問われたら答えられない。

実証 「高い」と「いい」と「うまい」は関係ない カテゴリー:データ分析 2013-07-01

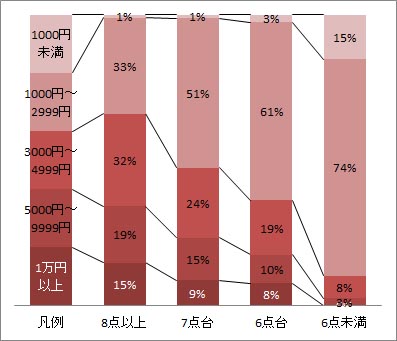

『ワインの謎解き』にあった表題の記述を、このWISTORYのワイン評価を元に検証してみました。

さすがに、高いワインの割合は、点数が高くなるにつれて多くなります。

でも、8点以上の中にも3000円未満のワインは34%もあります。

逆に、3000円以上なのに6点未満のワインもあります。

結局、高ければうまいワインに出会える確率は上がるけど、あくまで確率であって、ハズレもあるということですね。

一人のカリスマの力 ドン・ピエール・ペリニヨン カテゴリー:ワインの成り立ち 2013-06-27

どんな世界でも、一人のカリスマの出現によって、大きな変化を遂げる時がありますね。

近年では、スティーブ・ジョブス。彼によって、パソコンやプレ

ーヤーやスマートフォンの世界が大きく変わり、私たちの暮らしに深く影響するようになりましたね。

■ ドンペリ、ドンペリというけれど・・・

ドン・ペリニヨンといえば、言わずと知れたシャンパーニュで最も有名と言ってもいいブランド。なんだか、日本ではホストクラブのイメージが付きまとうようになっております。

ドン・ペリニヨンは、修道士でシャンパーニュを発泡ワインの銘醸地にするきっかけを作った、ドン・ピエール・ペリニヨンの名前を冠したシャンパーニュです。

彼はシャンパーニュ地方に赴任する前に、南フランスのリムーという地域の修道院にいて、そこで発泡ワインが造られているのを知ったそうです。もし彼がリムーでの暮らしを経験していなかったら、現在のようなシャンパーニュは生まれなかったかも知れないというわけ。

そんなこともあって、最近私はリムーの発泡酒をよく飲むようになりました。

■ 改革するエネルギーを持ったカリスマ

しかし、単にリムーの発泡ワインを知っていただけでは、今のシャンパーニュにはならなかったでしょう。やはり、ピエールが凄い改革精神というか、ヤル気を持った人物だったからこそ、それまで赤ワインなんかを造っていたシャンパーニュ地方を発泡ワインの聖地にまで高めることができたと思います。

一人のカリスマが歴史を変えたわけですね。

■ ボージョレのカリスマ

ボージョレ・ヌーボをこれほど有名にしたカリスマは、ジョルジ

ュ・デュブッフさんです。昔から地元では新酒祭りをやっていたのですが、それを世界で新酒が飲めるように仕掛けてヒットさせた人物です。

ドン・ピエール・ペリニヨンさんと並べて語るのは恐れ多い、というのも、ボージョレは安物だし、ワインそのものを変えたわけでもないですからね。

でもカリスマであることは確かです。

おすすめ本 「ワインの謎解き」 カテゴリー:本・テレビ 2013-06-25

1998年初版の、安間宏見著の本です。この方は「桜喰亭」というワインレストランを経営されている方で、独自の視点でワインをわかりやすく解説した内容になっています。

■ 実はちょっとマニア向きかも

「AOC」を原産地呼称証明と訳すのはおかしい・・・とか、

「高い」と「いい」と「うまい」は関係ない・・・とか、かなり

ズバリと常識?を覆すことを言っておられて、まさにおっしゃるとおりと私は思いますが、けっこうマニアックかも知れません。

しかし、多少ともワインの経験があって、飲むにつれ疑問を感じている人にとっては、とても明快に解を提供してくれる本です。

■ ワインの全体像を知るにはとてもいい本

実は私、写真の単行本ではなく、文庫本を古本で買って読みました。文庫本で380ページで、厚さは1.6センチ。ほとんどがフランスワインを中心に書かれているので、フランスワインを代表としてワインの全体像は網羅されています。

内容は多岐にわたっていて、もちろんぶどうの品種、気候とぶどう、土壌や地質学的な歴史を追った記述、流通と価格など、いろいろなことがわかります。しかし、個々についてはそれほど詳細に触れられないことはいたしかたないというところでしょうか。

■ 面白かったセカンドラベルに関する記述

ボルドーの有名シャトーのワインにセカンドラベルのあるものが存在することは、少しワインをかじった人なら知っていることです。では、なぜセカンドが? という部分で、面白い推論を書いておられます。それが本当かどうか、私は知りません。

氏いわく、ネゴシアンが牛耳っているボルドーのワインの場合、シャトー(造り手)は、法律にもネゴシアンとのしがらみにもがんじがらめにされて、安定はしていても意欲を失ってしまう。しかし、意欲の喪失は品質の劣化にもつながるので、シャトーが自由にしてもいいモノとしてセカンドラベルをネゴシアンが認めたのだろうというような主旨でした。実際はどうなのか? また、真実を知る機会があれば報告したいと思います。

■ 上記は一例で、面白い解釈がいっぱい

すでに書いたように、なんでこのワインはこの値段でこんなに美味しいの? とか、なんでシャブリは白ワインだけなの? とか、何か疑問を感じたら、まずこの本を読んでみると、それこそ「謎」が解けるかも知れません。

著者はこの本を書かれるまでに、相当沢山の本も読まれ、自分で味わい、売買もしてから、独自の切り口で解釈を試みておられるようです。初版が10年以上も前なので、実際にはもう修正を必要とする個所もあろうかと思いますし、かなりユニークな部分もありますが、読んで損はしないと保証します。 |

![]()

![]() ようこそゲストさん! ログイン

ようこそゲストさん! ログイン