ワイン造りは複雑系 カテゴリー:ワインの科学 2016-10-24

科学的なアプローチとして、まずは単純化するところから始めるのが常道です。

例えばAという畑とBという畑で出来るワインの出来がかなり違うとしましょう。仮にAの方が数段おいしくて、プレミアム価格がつくといった場合です。この原因がテロワールの差なのか、醸造段階の差なのか、はたまた同じぶどう品種でも微妙な遺伝子の差なのか???

今ワインにかかわる科学者たちは、まずは単純化して美味しいワインとそうでないワインが発生するメカニズムを解明しようと試みている段階のようです。この事も『新しいワインの科学』に沢山登場します。

A・Bの畑で、全く同じ品種のぶどうを育て、全く同じやり方で醸造してみて比較する。つまり畑の条件だけを変えるという単純化をするわけです。ただもしそうしたとしても、2つの畑の違いの要素はきっと1種類や2種類では済まないでしょう。平地か斜面か? 斜面の角度は? 地質は? その他いろいろです。

醸造方法の方は、タンクごと(樽ごと)に条件を変えてやってみるというのが比較的容易にできますが、ぶどう栽培の方はそう簡単には行きませんよね。そんな訳で、醸造方法については具体的な新兵器や技術がどんどん開発され、結果世界中のワインのクオリティが上昇してきているように感じられます。

ぶどう栽培の方は一筋縄では行かないですね。ぶどうの木が育つまでに何年もかかるし、1年に1回しか醸造できないですからね。テロワールの謎がなかなかクリアにならないのもそのせいです。私は単純に地質×気候の違いでワインの質が変わる(ぶどうの成分が変わる)のだと思って、以前、ぶどうと土壌の本を読んだのですが、その本は地質学的であっても、化学的な視点がなかったため、あああの地域はそういう地質なんだねということが分かっただけでした。

複雑だからこそ薀蓄(うんちく)を楽しめるわけだし、ワインワインの個性があるから、飲み比べて楽しいわけです。マーケットの趨勢としてどうも人気ブランドの真似をする傾向があるじゃないですか。皆がシャトー・ペトリュスを真似てしまったら、楽しみが無くなってしまいます。

もしかしたらワインの複雑式は解かれない方がいいかも知れません。

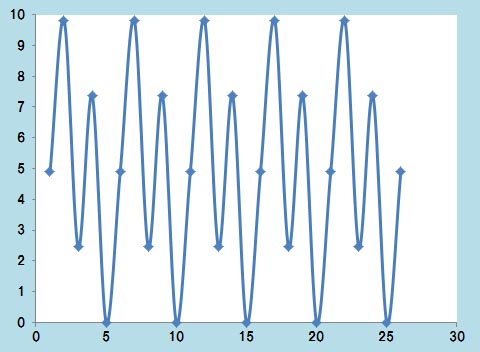

(図を見て式が分かる人はえらい! ちょっとだけ複雑な式でできたグラフです)

異なる味の世界 カテゴリー:ワインの科学 2016-10-21

『新しいワインの科学』の中で興味深かった要素について書いてみたいと思います。

私が日ごろから疑問に思っていたことについて、この本は沢山の情報を提供してくれました。その一つが、「人によって味の感じ方に個人差があるのではないか? それは身体的に遺伝等によって生じるものなのか? 経験によって生じる物なのか?」という疑問です。

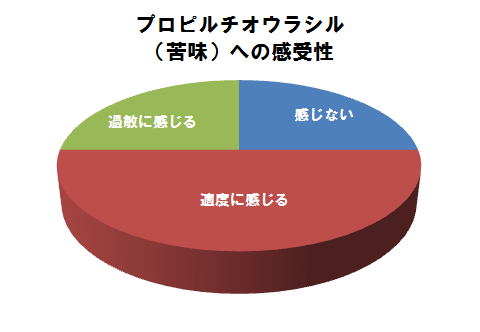

この本ではワインのテイスティングや味や香りの感じ方について、様々な角度から解説しています。その中の一つに、プロピルチオウラシルという苦味成分に対する感受性の話があります。

この苦味に対する感受性で、人間は3つのグループに分かれるのだそうです。25%はこの苦味を感じないグループ、50%が適度に感じるグループ、残りの25%は敏感に感じるグループであることが分かっているそうです。とすれば、ある種の苦みを含む食品を口に入れたとき、トータルでの味(苦味以外の甘み・酸味などのミックス)の感じ方は違ってくるはず。そんな風に異なる味の世界を持つ消費者を対象に食べ物を売らないといけないわけですから、より多くの人が美味しいと感じる商品を作るのは大変難しいということになります。

一般人の日常生活にてらしてみると、私が私を含めて4人の友達とお酒を飲みに行ったとします。これが仮にサンプルのランダム抽出に相当するとしたら、4人で同じものを食べた時、2人は美味しいねと言い、1人は苦いねといい、もう一人は何処が苦いの?と言う・・・ってことですから、全員が満足する味を望むのが無理ということになります。

まあ、味は苦味だけではないので、そんなに単純な話ではありません。舌で感じる味覚の他に、香り/においの要素も加わってくるのですから、ワインの味わいに客観的な優劣をつけることは不可能ということです。

しかも人と言うのは舌や鼻で純粋に感じた情報のみに頼って味を判断しているワケではないとも、この本に書いてありました。色だとか、値段だとか、そうしたモノの影響すら受けるのだそうです。例えば同じワインをグラスに入れて、それぞれ異なる価格を付けると、人は価格の高い方のワインを好むという結果が出たそうです。また、白ワインに赤い色を付けて飲んでもらい、感想を言葉にしてもらうと、日常赤ワインの感想を言う時によく使う言葉を使って言葉に表す傾向が出たとのことです。

詳しくは是非この本を買って読んでください。

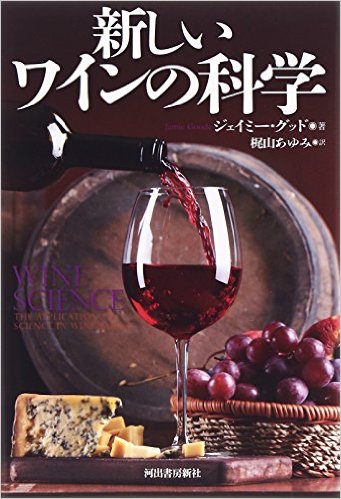

「新しいワインの科学」 カテゴリー:本・テレビ 2016-10-19

ジェイミー・グッドというイギリスのワイン・ジャーナリストが書いた本で、日本では2008年に訳が出た「ワインの科学」をさらに新しい情報に書き換えて2014年に出版されたようだ。

ひとことでワインの科学といっても広範囲に及ぶから、この本では広く浅く最近のワインの科学を紹介している。研究所や大学の研究結果や、造り手の意見などをミックスして、例えば逆浸透膜による水分やアルコールの除去はどうなんだとか、テロワールを科学的に解析するとどうなんだといったテーマを掘り下げている。

何分にも新しい技術や、最近わかって来たことが中心なので、まだ明快な結論は出ていない事柄が多い。そのため、読んでも余計に消化不良になるかも知れない。

ただ、売り文句に騙されないためにも知っておくべき情報が満載なのが嬉しい。また、著者がイギリスのジャーナリストということは、世界中からワインを買い集めるお国柄なので、どこかの国に肩入れすることもなく世界中のワイン造りの現場で起こっている事を、比較的公正に扱っているように思う。それも我々日本人にとって好ましいことではないだろうか。

続・定義されていないminéralitéという味 カテゴリー:ワインの科学 2016-10-14

以前、「定義されていないminéralitéという味」というタイトルでコラムを書いた。1年くらい前だと思っていたら、何と2013年11月だったから、既に3年が経過している。

この間、私はワインに科学的にアプローチした本を探していて、数日前に中を見ずにネットで注文したフランス語の本が到着して驚いた。何と数回コピーしたであろう古い講演録のようなものだったのだ。これでは古すぎる、何とかしなくてはと探して見つけたのが『新しいワインの科学』ジェイミー・グッド著である。

この本にミネラル感について書いてあるページがあった。

■ やはり定義されていないminéralité

著者曰く、科学者はミネラル感という表現を嫌うのだそうだ。それはミネラル(無機物)と関係が無いからだという。さらに、何かの成分が存在するゆえの味というよりは、引き算の結果得られる味を表現しているのではないかというのが一つの見解である。

果実味や甘みが人の味覚に対してアタックして来ない。なるほど、ミネラル感という表現を使う対象のワインはいわゆる果実味や甘み、酸味が乏しい。「果実味(フルーティ)」という表現も誤解を招きやすいなあ。

もう一つの見解は、ミネラルウォーターでカルシウムやマグネシウムが多く含まれたものに感じるような文字通りのミネラルを感じた時にこの言葉を使うというもの。こっちは分かりやすい。

しかし、専門家たちの意見はまちまちで、業界で明確に定義されたものはなく、ワインに含まれる成分との関係性について十分な研究結果も出ていないそうだ。

■ 結局研究不足としか言いようがない

果実味、甘み、酸味が少ないワインがあるとしよう。それって一つ間違えば薄ーいワインで下等品ということになってしまうのに、それでも尚且つ美味しいと感じるのは「何か」があるからに他ならないのに、その「何か」がまだ分からないという事は、研究不足に他ならない。

以前も書いたように、ミネラル感という価値観がボルドーのものならば、きっと既に研究が進んで、正体も分かっていたに違いない・・・と私は感じる。

様変わりした景徳鎮の食器 カテゴリー:その他 2016-09-28

またワインと関係のない話で恐縮です。今回は中華の器の話です。

実は我が家には、中華の大皿が2枚、小皿が4枚、茶器のセットが1セット、別の急須が一つ、茶杯が4個あります。

中華の大皿は阪神淡路大震災の時に欠け、接着剤で欠けたところをうめて使っていたのですが、うち1枚の接着剤の樹脂がはがれてしまいました。もう一度金継ぎとかで修理しようか、それとも新しい皿を買おうかと悩んでいました。

■ なぜ百貨店には中華の食器が売られていないのか?

これ、ずっと疑問なんですよね。日本人の料理に対する感覚は「和洋中」だと思うんだけど、食器売り場は和洋だけなんですよね。変じゃないですか? 洋食器で代用してるんだろうと母は言っていました。まあ、そうかも知れない。

以前、某●丸百貨店で、中国の茶器は無いか?と聞いたら、無いと言います。そいで、じゃあ中華の器は無いか?と聞いたら、「そんなもん買う人いませんから。」という答えが返ってきてビックリポン。

良く考えてみると、中華の食器を百貨店に売り込みに来る人がいないんでしょうね。

■ 景徳鎮を調べてみた

じゃあ・・・ということで、ネットで景徳鎮の食器を扱っていないかと調べてみたら、我が家にもある見覚えのある柄は「デッドストック」と書いてあるから、これまたビクリポン。へー、もうデッドストックになってしまったんだ~。

中国食器のデッドストックサイト

さらに、中国の検索サイト『百度(バイドゥー)』で調べてみたら、本当に現在流通している景徳鎮の食器は様変わりしていました。どちらかというと洋食器の影響を受けたと思われるデザインのものが主流になっているではありませんか。私がイメージしている中華らしい柄は、1980年代ごろの流行?だったようです。なるほど、大皿は両親が中国旅行に行った時に大事に持ち帰ったもので、小皿は私が香港で買ってきたものです。いずれも1995年以前に買ったもの。中国人の人にとって当時のような柄は「フジヤマ・ゲイシャ」みたいな外国人がイメージする中華ってことなんでしょうね。

我が家の欠けた中華皿は、がんばって金継ぎして大事に使う事にしました。

|

![]()

![]() ようこそゲストさん! ログイン

ようこそゲストさん! ログイン