地産地消(日本酒の話) カテゴリー:ワイン以外のお酒 2012-02-27

また日本酒の話で恐縮です。

今年ほど日本酒を飲まなかった年もありません。

何だか重いし甘い。

でも、鍋などする時はやっぱり日本酒かなあと思い、買っては見るのですが、反省ばかりです。

ちなみに、私は1升瓶なら2000円以下、4合瓶なら1000円以下の日本酒をなるべく買うようにしています。高くて旨いのはあたりまえでないといけないし、日常のものですから、そんなに高いものばかり買っていたのでは、お財布が持ちませんからね。

■灘に住む者としてはやはり灘の酒が

今シーズン、結論としては、蔵元でしぼりたての酒を買うのが一番と思うようになりました。

せっかく酒どころ灘に住んでいるのですから、そのメリットを存分に活用すべきだなあと。

遠くフランスやイタリアでできたワインを飲んでいる人間がこんなことを言うと誠に矛盾しているのですが、酒にせよ食べ物にせよ、基本は地産地消がいいのだと思います。

経済的にも高い輸送コストをかけなくていいし、その土地の水や気候に合ったものは旨いし、良好な状態で口にすることができるわけですから。

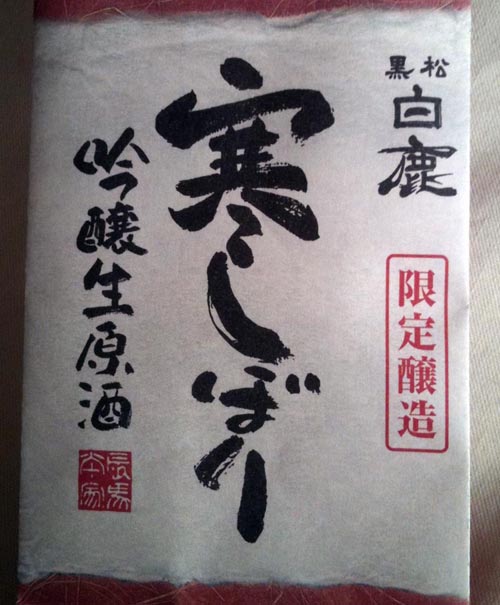

■白鹿 寒しぼり

一昨日購入した「白鹿 寒しぼり 吟醸生原酒」。するすると飲んでしまいました。この時期しか売っていない限定品です。1260円

他にも、白鹿クラシックスというレストランや売店のある場所で年中売られている「しぼりたて原酒」が私のお気に入りです。

もっとやって欲しい有料試飲 カテゴリー:ワインショップ 2012-02-09

安いワインの試飲は、もう普通のことになっている。

でも、1本3000円以上になると、なかなか試飲させてもらえない。

昨日、阪急百貨店梅田本店のワイン売場で、6000円くらいのアメリカ産ワインを薦められたけど、試飲は?と聞くと、無理ですと言われた。

「でも、試飲もせずに6000円のは買えないよ。あまりにも博打じゃないですか? 有料試飲でもいいけど」と言うと、「三越伊勢丹なら有料試飲やってますよ」と言う。

それはいいことだ。けどまだ、私は有料試飲には言ったことが無い。ワインショップから案内の葉書が来たりするけど、なかなかタイミングが合わない。

常に有料試飲をやっているお店と言うのもあるみたい。

● 東京・虎ノ門のワイン専門店「カーヴドリラックス」さん

● 東京・八重洲地下街の「リカーズ ハセガワ」さん

● 東京・日本橋兜町の「ブッキン」さん

(リンク貼るのがめんどうだったので、ご容赦を)

なんか検索したら、やっぱり東京が多いですね。

有料試飲をもっとやったら、少々高いワインも買いやすくなるのでは?

それとも、試飲してしまうとそんな値段では売れないか?

明石家さんまの素直なワイン評 カテゴリー:本・テレビ 2012-01-23

昨日の「行列のできる法律相談所」は、明石家さんまが司会でし

たね。ご覧になった方も多いのでは?

この番組を見て、さんまさんの凄さを認識しました。オモロイ!

そして伸介さんの毒のある笑い取りとちがい、さんまさんは憎た

らしいことを言っても明るいし可愛く感じる。それがスゴイです

ね。

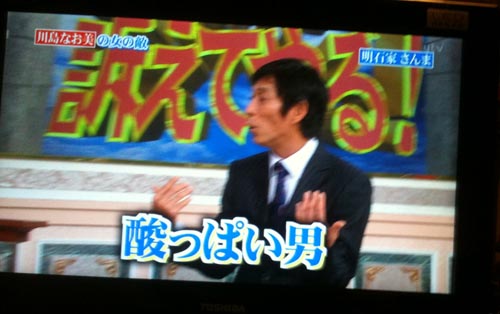

■ロマネコンティ 1955に「酸っぱい」のヒトコト

番組の中で、川島なお美がさんまさんを食事に誘い、1955年、つ

まりさんまさんの生まれ年のロマネコンティを用意していたとい

う話題が取り上げられました。

そして、それを飲んだ時のさんまさんの感想が「酸っぱい」のヒ

トコトだったというお話。川島なお美は、その言葉にひどく傷つ

いたというのです。

1955年はブルゴーニュにとってあまり良い年ではないようで、し

かも2~3年前の話と言いますから、50年以上も経過したモノで

すから、それが美味しいとしたら、よっぽど運がいいケースしか

無いだろうと思われますので、「酸っぱい」という感想はとても

素直なものだっただろうなあと思います。

格好をつけずに「酸っぱい」と言ってしまうさんまさんに好感が

持てました。

■古酒は難しい

今まで私も50年くらい経った古酒を飲む機会がありました。幸運

にもお世話してくださる方のご努力でさすがに「酸っぱい」もの

には遭遇していませんが、だいたい色は褐色になっていて、褐色

になっているということは即ちタンニンが酸化したということな

ので、パワーはなくなっていました。

ボルドーの良いものなら、30年くらいは平気だと思います。40

年、50年となると、まあ避けた方が正解か? というのが私の感

覚です。

ってことで、古酒にはご注意を!

情報はヤラセやシカケとの戦い カテゴリー:その他 2012-01-18

■食べログ、yahoo!知恵袋でのヤラセが問題になっていますが

「口コミをいかに仕掛けるか」は最近の広告業界でかなり重要な

テーマになっています。業者に依頼してユーザーになりすまして

SNSに書くというと、ものすごく悪いことをしているように感

じますが、社員が必死でアクセスして検索エンジンでの出現順を

上げるとか、そういうことは、普通に行われて来ましたし、ちゃ

んとどこそこの者ですと書いて知恵袋等で答えるケースもありま

す。名乗らずに社員がヤラセまでは行かなくても気がついたら書

き込むといった行為は平気でやっているでしょう。

気の毒なのは、サイト自体の信頼性に傷がついた「食べログ」な

どのサイトですよね。

かつて某自治体でグルメイベントをやるために、市民からの推薦

をつのりました。そうすると、お店がお客さんに葉書を配って組

織的に推薦してきたケースがありました。私たち運営者側はそれ

をお店の努力として認め、組織票で上位にランクされたお店をガ

イドブックに掲載しました。

プロ野球のオールスター投票なんかも結構組織票が動くし、もっ

と言えば選挙だって組織票が効きますよね。

ヤラセという言葉があんまり良くないというか、おそらくそれを

仕掛けた人は販促活動の一環としてやったのでしょう。

■ソムリエだって、ファイナンシャルプランナーだって

影響力を持つ人にお金を渡したりして、ブログに書いてもらった

り、推奨してもらったりということは日常茶飯事で行われていま

す。

昨今問題になっている原発にしても、御用学者が云々という話が

良く出てきます。これも一種のヤラセであり、飲食店の評価など

よりもっと深刻な問題だと思います。

世の中ほとんどが情報合戦。売る側はあの手この手でいい情報を

ばらまきます。それに乗っかって買ってみたけど失敗したなんて

経験も多いです。

■公正な情報なんてない

人々は専門家という言葉に弱いけど、専門家の言うことは全部正

しいのか? 公正なのか? というと全然そんなことはありませ

ん。学者だっていろんな学説があるし、1回資格をとってしまっ

たら先生と呼ばれるような職業の場合、よく勉強している人とそ

うでない人では天と地の差があります。

ジャーナリズムもどちらかの立場に偏りがちだし、結局は自分で

判断する他ないと思います。

■飲食店なら一つ言えること・・・

それは、長く続いている店はそれなりに良いということです。

非常に競争が激しく、みんなのサイフも堅くなっている中で飲食

店を存続させるのは大変なことです。ガーっと話題になって列が

できてすごい勢いだったのにあっさり撤退する店がどんなに多い

ことか。

牛丼チェーンだって、あの価格であれだけのものを提供するから

こそ、お値打ちがあるわけです。

■さんざんシカケられてきたワインの世界

1855年パリ万博でのボルドーの格付けに始まり、ワインの世界で

は数々のシカケが成されて来ました。あまりにも沢山の生産者が

いて、種類が多いだけに選択が難しいワインですから、選ぶため

の、選ばれるためのシカケがないと、ビジネスとして成功させる

ことができないのです。

だから、ワインでいろんなシカケがされても、それをヤラセや何

やと騒ぐべきではないと私は思います。

そしてワインであれ何であれ、利用者である私たちはシカケに踊

らされず、良いものを味わい分ける舌や感性を養うことに力を注

ぐべきでしょう。

ソムリエ林基就さんの番組を見て思ったこと カテゴリー:本・テレビ 2012-01-04

イタリアで活躍する林基就さん。2009年10月 レストランガイドブック『イ・リストランティ・ディタリア』の最優秀ソムリエを

受賞された方だそうです。

■ワインの香りや味の表現について考えさせられた

彼を特集したテレビ番組を見ました。すごいですねえ。

ワインの香りを表現するために、市場へ出かけてあらゆるモノの香りを嗅ぎまくっておられました。やはり、そんなふうにしないと、他のものになぞらえて香りを表現することは難しいですよね。

いろいろな方や、生産者の方がワインの香りや味について○○や△△の香り・・・などと表現しておられますが、いつも考えさせられてしまうのです。オレンジとか、グレープフルーツ、いちごなど身近なものの香りは私でも想像がつくのですが、書かれてもわかんない表現も沢山あります。

スパイスあるいはスパイシーという表現はあまりにも広く、だってスパイスにはいろいろあるじゃないですか。あと、麦藁のようなという表現も都会育ちの人間にはわかりにくいし、結局お書きになっている本人が記録するためとか記憶するために書かれるのは良いのですが、他人に伝えるには誰もが知っている香りでないと伝わらないのですよ。

■「アルミの味がしますね」と言って変な顔をされた

昔、私が上のような表現をしたら、周りの人がイヤな顔をしました。ミネラルが・・・なんていう人がいますけど、ミネラルもスパイスと同じで沢山あるわけです。アルミニウムなのか、銅なのか、それによって味はちがいます。

このケースも、それぞれのミネラルがどんな味かを知っていないと他人には伝わらないので、香りのケースと同じことです。

そう考えると、他のものに例えて香りや味を表現するのは、とても難しいのです。いくら自分があの香りと思っても、他人に伝わらない表現だと意味がないのですから、表現の幅はうんと狭まり、それでは正確に伝えることもできないということになります。

■最高に開いた状態でサービスする

林さんは、ワインが最もおいしく飲める状態、すなわち「最高にワインが開いた状態」でサービスすることを信条としておられる

とのこと。当然といえば当然なのですが、なんか納得しちゃいました。

まあそれにしても、日常生活でワインを飲む時は、プロの方にそうやって準備してもらうわけではないので、開栓してから変化していく様子を確かめながら楽しむというのが良いようです。

|

![]()

![]() ようこそゲストさん! ログイン

ようこそゲストさん! ログイン