ワインの評価と技術性・芸術性評価競技は似ている カテゴリー:その他 2022-02-23

ワインを評価するのは難しい。特にまだ若いうちに樽の利いた赤ワインの良し悪しを見極めるのは至難の業だ。だからワインスペクテーターのような専門の評価書を参考にできれば便利ということになる。

が、しかし、それらは本当にあてになるのだろうか? だって所詮誰か生身の人間が点数を付けているのだし、その人の好みが反映されるに決まっている。また、一人の人がそんなに沢山の種類のワインを利き酒できるはずがない。少量しか飲まねければ本当の味は分からないし、十分な量を飲めば体を壊してしまう。

このたびの北京冬季オリンピックでも、フィギュアスケートとかハーフパイプとか、技と芸術性を点数にして競う種目については、評価の点数に疑問を感じた。特にフィギュアの加点の問題、ハーフパイプでは平野歩夢選手の2回目の得点問題など。但し、スポーツでは複数の審判が点数を付けて、だいたいは最高と最低の点数を除いた残りの平均とかで点数を出しているので、ワイン評価本よりはマシかも知れない。

ワインもできたら何人かの異なるタイプの審査員が同時に評価を下して採点するとかしてくれたら、もっと参考になるだろう。でもワインは数が半端ないのと、熟成度合いで変化があるから厄介である。本当に何かいい方法は無い物か?

いかにビッグデータのじだいとはいえ、有象無象の人々の出した評価データを集積してもダメだと思うが、それなりにワインの味の分かる人のできるだけ多くの経験をデータ化できないものか?

3000円のランチが相応しくない店 カテゴリー:レストラン/ワインバー 2021-12-15

コロナも落ち着き、友人との飲み会を再開している。昨日は某会員制リゾートにあるビジターも受け入れているレストランに行ってみた。

事前に予約していたのは3000円のランチコース。最初、ワインリストはタブレットで提供された。そこに紹介されていたのはすべてがグラスワインの価格で、すごく高価格である。ぶっちゃけ帝国ホテルよりも高い。

ボトルのリストは無いのかと聞くと、別の紙のワインリストが出て来た。こっちもかなり高額なものが多くて、はっきり言って3000円のランチに相応しいワインはリストに入っていない。

結局、イタリアワインの白と赤の2本を注文した。1人当たり料理の価格の倍のワイン代になってしまった。

料理のグレードに合った品ぞろえをしてよ! と文句たらたらだった私だが、冷静に考えると、そもそもこの会員制クラブは3000円のコースを出すようなグレードではないのに、無理して3000円のランチコースを地元の有閑マダム向けに出しているんだなあと思った。無論、私たちはこの店に相応しい客ではなかったのだと。

数千万も払って会員になるような人が顧客なら、ワインリストに載っている価格帯も妥当と言わざるを得ない。会員権は完売とのことなので、お金持ちは多いんだなあと感心する。

ただ、サービスの方はそのグレードの人々に相応しいとは言い難いものだった。まず、注文したワインを間違えてサービスしようとしたこと。2番目に、白と赤を最初から同時につごうとしたこと。こんな事は今までに経験したことが無い。

お料理の方は申し分なく美味しかったのだけれど・・・。

料理の新時代は? カテゴリー:レストラン/ワインバー 2021-10-12

緊急時代宣言も解除になり、やっと外でお酒が楽しめるようになった。そこで先日友人と中華とフレンチのフュージョンを標榜する神戸北野坂の「Varies」に行ってみた。

スタイリッシュな中華の店でと思って初めて利用したのだけれど、なるほどおしゃれなインテリアに食器も盛り付けもスタイリッシュだった。料理はとても難解で、表現するのが難しい。ほとんど中華っぽさはなくて、かといってフレンチでもなく、ナスのシャーベットをかけるとか、目の前でキノコを炙るとか、演出はかなりのもの。

10年ほど前に話題になったエル・ブジなどの影響も受けているのか? ただ、手放しで美味しい!!という料理ではなくて、すべてが初めての味わいである。古くからの味わいに縛られてはいけないと自分に言い聞かせつつも、はたしてこれが新しさであり、正解あるいは結論なのだろかと悩んだ。

かつてヌーベルキュイジーヌが流行り始めたころ、未完成かな?と思われる料理も多かった。今回のものもまだ完成形ではないような気がした。

常識破りは楽しい カテゴリー:その他 2021-06-30

大谷翔平の快進撃が止まらない。彼の活躍にだたホイホイと喜び、「まるで漫画のようだ」「現地メディアもびっくり」といった言葉が躍っている。

でもちょっと立ち止まって冷静に考えると、大谷自身が投打の二刀流を貫くという強い意思を持ち続けていることが第一にあることに気づく。多くの評論家が両方は無理、やれ投手一本にすべきだの、打者一本にすべきだのと言っていた。それが常識だろう!と言わんばかりに・・・。しかし彼はそんな外野の常識論を打ち破った。

そもそも「常識」というのは破るためにあるようなものだ。人類の歴史は常識の打破によって発展してきたのだから。しかし大多数の人は安全・安心・効率等を重視して常識に従おうとし、一部のはみ出し者、或いはカリスマだけが常識を破ろうと試みる。

ワインだってそうだ。今では発泡酒の代名詞であるシャンパーニュだって、かつてはかの地域では発泡酒など造られrていなかったのだから。また世界中がこぞってボルドーに右に倣えして、カベルネ・ソービニヨンやメルローを植え、ボルドーもどきのワインを造った時代もあったが、地ぶどうに回帰して個性的で品質の高いワインを目指す造り手も増えている。

それとは違うかもしれないが、昨日飲んだCasa Belfiの発泡酒は、今までに飲んだことのない面白さがあった。液色はわりと濃い麦わら色で、しかも少し濁っている。香りは弱いが、味わいは個性的で、形容に困るのだけれど、例えて言うなら柑橘類の汁とぶどう汁を混ぜて醸造したかのような不思議な味わいだった。もしシャンパーニュ基準で評価するとしたら、はみ出し者ということになりそうだが、これはこれで全く別の世界を作り出している。

長くワインを飲んでいると、私の場合は新しさや個性に遭遇したくなっている。それはもう10年以上も前からだ。20代で訳もわからずワインを飲み始めて、30代はやはり有名銘柄を経験したくて、一通りそれが終わると次は知られざる銘酒探しをする・・・それが40代かな? そして有名でなくても旨いワインは数多くあるけれどパーカーさんの功績?もあって同じようなワインが多いなと思い始めると、もっと違う美味しさを求めるようになってくる。

ワインの造り手にももっと常識破りをして欲しい。また中間で買い付けや販売に携わる方々にも常識破りの勇気を持って欲しい。

ドイツワインの情報が少ないのは? カテゴリー:データ分析 2021-04-15

ドイツワインの情報が少なくてなんでだろう?と調べてみたら、やっぱり生産量が少なかった。

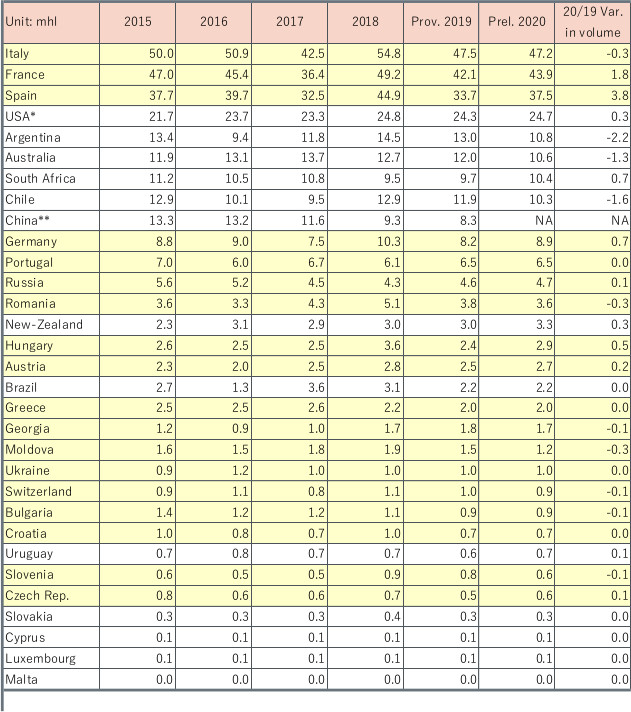

表は、OIVが2020年10月に発表した「ワイン生産量2020」を元に作成したもの。単位はmhl(ミリオン・ヘクトリットル)である。

1位イタリア47.2、2位フランス43.9、3位スペイン37.5(いずれも2020年予測)に対して、ドイツは8.9でイタリアの約5分の1となる。

以前紹介した書籍『土とワイン』で紹介されている地域もフランスが中心でドイツではモーゼルのみが紹介されている。

まあ、この表を眺めて思うことは色々あると思う。例えばイタリアがフランスをしのいでいる事について、イタリアは平地の少ない複雑な地形なのに、フランスよりもたくさん作るのは大変だろうということ。まあ、単位面積当たりの収量との兼ね合いもあるから単純ではないのだけれど・・・。あと、何年か前に中国は自国でワイン生産を増やそうとしていると漏れ聞いたものの、生産量が増えていないのは、掛け声だけだったのかしら?とか。

アルゼンチンなど南半球も5年間でそれほど増えておらず、一段落している感じ。

この表を見ていると、やはりイタリア・フランス・スペインの御三家ははずせないのだなあと思う。 |

![]()

![]() ようこそゲストさん! ログイン

ようこそゲストさん! ログイン