見直したよ! 松山千春 カテゴリー:その他 2017-08-22

またワインと関係のない話で恐縮です。

ワイドショー等でお聞き及びかと思いますが、札幌発大阪伊丹行きの飛行機の出発が1時間も遅れ、乗客がイライラしていた所に乗り合わせていた松山千春氏が、1曲歌って、同乗者のイライラを抑えるのに貢献なさったとのこと。

私も氏の対応には感動しました。日頃の物言いというか、松山さんのしゃべり方は、べらんめいというか(北海道の方なので正確にはべらんめいではない)、割と乱暴なしゃべり方をなさるので、私は今まで決して好きな人ではなかったのですが、要は親分肌というか男気のある方だったんだなあということが分かりました。

伊丹行きということは、松山さんは大阪に来られたわけですね。さぞや大阪の暑さにうんざりされたのではと思います。お疲れ様でした。

冷たいシャンパーニュを差し入れしたかったわ。

外食でのワインレベルアップを感じた一夜 カテゴリー:レストラン/ワインバー 2017-08-17

8月15日。お盆と言う事で、友人に誘われての飲み会。3人のメンバーのうち一人はビールしか飲まないという人物なので、フレンチやイタリアンの店はNGなので、1軒目は鶏料理屋だった。ああそうそう、場所はJR六甲道です。六甲道といえば学生とブルーカラーの町なので、平均するとお値段の安いチェーン店などが多いところです。

『鶏屋ぜんろく』は、ミドルクラスの焼き鳥屋さんという感じで、器などもいいものを使っている。私もとりあえず1杯目は小さいグラスでビールをいただいたあと、2杯目は?ということになり、ワインをボトルで注文することにしました。選んだのはネロ・ダヴォラ(詳細は写真もメモも取っていないので不明)2980円(税別)でした。これがなかなかいい感じで、店売りで3000円とは思えないクオリティ。器にまでこだわる位だから、お酒もそれなりにこだわってたんだと思いました。焼酎や日本酒もいろいろと品揃えしていました。

そして2軒目は、『フレンチバル Pasmal(写真 ※無断で借用してます。悪しからず。)』。コの字型のカウンターのお店で、ビールは1銘柄だけあるというので、ビール党の友人もOKでした。私たちはかなり出来上がっていたので、ここではグラスでスパークリングワインをくださいと言ったら、ソミュールの泡が用意されていました。お店全体としては、ワインクーラーが5台くらい並んでいて、それぞれ異なる温度設定なっているなかなかのもの。「六甲道っぽくないね」などと言いながら飲んで、私は2杯しか飲まなかったし、他のメンバーもそんなものだったけど、こちらのお店はややお値段が高かったです。

それにしても、学生とブルーカラーの町でも、ワインのクオリティが上がっているのを実感した一夜でした。

ここまで来ているのに、相変わらず低クオリティのワインしか置いていない店も多いのは悲しいですね。

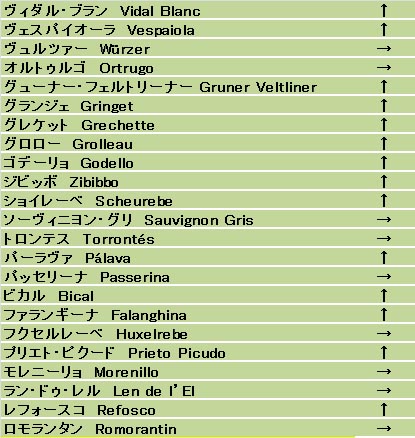

メジャーじゃない品種に目を向けるために・・・3 カテゴリー:データ分析 2017-07-21

同様の表題で書いたのは、2015年の12月。

最新の情報を整理してみた。(平均ポイントが上位のものである)

1年前と比べて上昇したものが多いのが目立つ。私もマイナーな品種に注目したように、あえてそうした品種に力を入れる造り手や、紹介しようとしてくれる仲介者の努力がこういう形で表れているのではないかと思う。

なお、前回紹介した中で、平均ポイントがダウンした品種は、ガルナッチャ・ブランカ、トゥリガ・ナシオナル、バルベラ、マルサンヌだった。

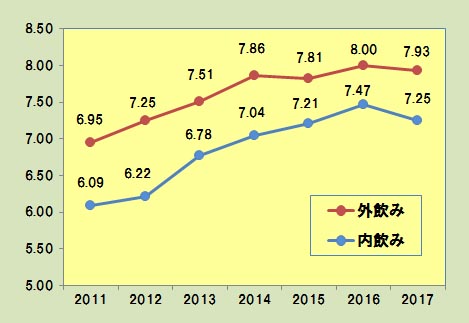

自分の舌・ワインの品質(その2) カテゴリー:データ分析 2017-07-21

ほぼ2年前に同様のテーマで書いたことがあるので、データを更新してみた。

2年前の主旨は、だんだんと点数が上がって来ていて、それはインポーターさんの選択舌の向上と、ワイン造りの技術の向上によるものか? というものだった。

さて、最新のデータは2017年7月18日現在のもの。これを見ると、2016年まで上昇傾向にあったものが、今年に入ってややダウンしているという事実。

これをどう捉えるか、とても難しい所だけれど、選び手・造り手ともなお一層の向上が難しくなっている時期なのかもしれない。

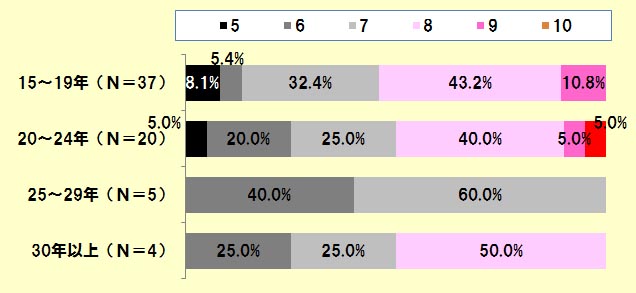

古酒のギャンブル性 カテゴリー:データ分析 2017-07-18

「古酒」という響きは魅力的である。が、ざっくりとしたイメージで、私自身は古酒にあまりいい印象を持っていなかった。そこで、WISTORYの評価データをひもといて、実際に古酒は旨かったのかどうかを整理してみた。

上のグラフがそれだ。凡例の5~10の数字は、当サイトにおける点数で、各横棒グラフの系列名が何年目に飲んだかを示している。

わざわざ十数年以上も寝かしておいて飲むからには、当サイトの点数で8点以上くらいは欲しいものだ。けれど、8点以上がつく確率は五分五分といったところということがグラフからわかる。(25年以上になるとサンプルが少なすぎるので参考値ではあるが)

ボルドー等の優秀なワインで、15年以上くらい経ってやっと頃合いの熟成具合になるものがあることは周知のとおりとはいえ、保存状態などの条件によって、またほんの数年の違いによって、悲しい状態に陥る古酒も少なくないということだろうか。

同じヴィンテージのを毎年飲み比べるなどという贅沢な飲み方ができたらいいけれど、一般人はそうもいかないし、結局は古酒はギャンブル性が強いとしか言いようが無い。

ギャンブルを楽しむと割り切るのが良さそうだ。 |

![]()

![]() ようこそゲストさん! ログイン

ようこそゲストさん! ログイン