ロゼの立場・・・そして可能性 カテゴリー:その他 2015-04-13

シャンパーニュなどの発砲ワインならロゼは華麗な色彩で厚遇されるのに、普通のワインのロゼはあまりもてはやされることなく、特に日本のようにワイン文化が未熟な国では冷たい扱いを受けているように思えます。

しかし、私が知らないだけなのかも知れませんが、ロゼワインはいくら頑張っても当サイトの点数(10点満点)で7点がいいところで、それ以上を望むなら、色はロゼでも造り方を根本から変える必要がありそうです。

突き詰めると「ワインをどう評価するか」という問題に突き当たります。現在、偉大なワインと呼ばれるワインは、①香りが豊かで、②味に奥行きがあり、③全体としてのバランス(酸・糖・タンニンなど)が良い・・・そういうものです。

現在のロゼで③を満たすものは沢山ありますが、①と②はなかなか難しいですよね。

飲み手が何を求めているかはちょっと横に置いておいて、ワインビジネスの世界では、少しでも高く売れるワインを造ることが優先され、それならばロゼなんかより赤や白に力を注いだ方が効率がいいということになりがちかと思います。

飲み手ということになると、飲み手にもいろんなタイプの人がいて、はなからロゼなんて相手にしない人もいるだろうけれど、私などは選択肢の一つとして、ロゼも楽しみたいと思っている。前に書いたことがあるんだけれど、日本人だから和食も食べるわけで、あの甘ったるいすき焼きなどという料理にはロゼが案外合うのです。

西洋料理にはすき焼きのような甘ったるいシロモノがないので、欧米の批評家がロゼとすき焼きというマッチングを心底理解するのは難しいでしょうね。

前出の①②③拍子が揃ったロゼというのは、果たして可能だろうか? また、そういうロゼが依然としてすき焼きに合うだろうか?

私が思うには、技術的には可能だけど、少しすき焼き向きにはならないだろうということです。

もちろんワインの世界も日々動いているし、偉大だといわれるワインに近づければいいのだという時代も過ぎたわけで、激しい競争の中でロゼに目をつける生産者が現れても不思議はないと思うのです。過去ロゼを好んだ王侯貴族もいたわけですから、ピンクで愛らしいアイドル的な立場に留まらず、赤や白と勝負できるロゼの出現に期待したいと思います。

日本料理の季節感 カテゴリー:その他 2015-03-02

私事ですが、昨日は法事で、西宮のお酒「白鷹」がやっている竹葉亭で食事をしました。お手頃会席料理です。

3日後が雛祭りということもあり、店内にはかなりクラシックな巨大なお雛様が2種類飾られていました。おそらく、オーナー家のコレクションでしょう。

そして、お料理の最初は、写真のようなお雛さまの器が使われていました。この他にも、お椀は梅の柄でしたし、最後のデザートも梅の形をしたガラスの器でした。(雛祭りは本当は桃なんですけど、いいことにしましょう)

造り酒屋は地元の名士で、旦那さんは粋をわきまえた方なので、やはり季節をしっかりと演出する料理の出し方をしようとしてくれています。現代の・・・というか、欧米式の経営学的にいうと、無駄この上ないこういう演出が、日本人には嬉しいですよね。

食材も、たけのこ、しらうお、なのはななど季節を先取りしたものが使われていました。そして、最後にはウナギ。このウナギでもって、コースの栄養バランスは素晴らしいものになっています。

造り酒屋さんが営む料理屋なので、お酒の飲める人は当然ここのお酒を飲んでいましたが、その提供の仕方も小粋な片口とガラスの小さいぐい飲みでした。

ワイン3stepさんのホスピタリティ カテゴリー:ワインショップ 2015-02-02

ワインの購入は、一般の小売店、デパート、そしてネットショッピングを活用している。

今回初めて利用させてもらった「ワイン3step」さんは、何でも和歌山県にあるそうだ。何かの検索でこのショップに行きついて、とりあえず目的のワインとその他で3本を購入してみた。

各ボトルはエアキャップの袋に入っていて、写真のような説明書きが1本1本にぶら下がっていた。ここまで丁寧なショップは初めてである。

ネットショップも競争が激しいが、品ぞろえや価格はいろいろで、1店だけ推薦できるような状況ではない。

3stepさんは、まずサイトのデザインはまあまあ綺麗(だけど文字が多すぎる気もするが、おそらくそれは親切心なのだと思う)し、梱包や説明書付というサービスは今まで利用した中で最も良かった。

品ぞろえについては、3本全部を飲んでからご報告したいと思う。

淡路島で見た白亜紀の地層 カテゴリー:その他 2014-12-24

ワインのテロワールの記述に、石灰岩などの母岩の上に川が運んだ堆積層があって・・・という様なのがよくあるが、都会生活をしている我々にはもう一つピンとこないものだ。ぶどうの根は堆積層を貫いて岩盤に侵入し云々。

この21日と22日に淡路島へ行った時、とても分かりやすい光景を目にした。

■ 中央構造線の北沿い = 淡路島の南海岸

淡路島は大きい島で、本州側から眺めるとなだらかなイメージがあるものの、実際に行ってみて海岸沿いを一周すると、案外険しいと感じるものだ。広い砂浜などはほとんど無い。西海岸の道は港沿いの海面に近いところを走っていたと思うと、すぐに岬の後背地の峠に上り、また降りての繰り返しである。そして、南海岸の水仙郷で有名なあたりは断崖絶壁の麓に道路が通っている。もちろん大鳴門橋があって有名な渦潮が起こるあたりは非常に険しい地形である。

このあたりの地層は「和泉層群」と呼ばれていて、7000万年前の中生代白亜紀後期、海底にたい積した砂岩や泥岩、れき岩、凝灰岩からできたたい積岩の地層だそうだ。なので、このあたりでは沢山のアンモナイトなどの化石が発見されている。

■ 岩盤の上に生える木々

黒岩水仙郷のあたりの上部はしっかりと木々が覆っているが、木が地上部に出始める部分と岩盤の間に砂などで出来た分厚い堆積層はほとんど見当たらない。おそらく岩の少しの隙間に草などが生え、さらにはそこに樹木の種が飛んできて根を下ろし、岩の隙間で根が太くなってヒビが入り…というようなことが繰り返された結果、現在では木々が岩の上にぎっしりと繁茂している。けれどもそういう場所だから、耕作には向かないし、植林にすら向いていないようだ。野生のサルや鹿もいた。

長年の植物による風化、雨や波や海風、太陽の照射などが繰り返されて、断崖の所々は崩壊している。

フランスの多くのぶどう園は、ここよりはもう少し砂利などの堆積層が厚いところに開かれているケースが多い。

■ 白亜紀といえば

そう、ロワールやシャンパーニュは白亜紀の地層だ。両地は現在は内陸部にあるが、ここ日本ではこのように今も海近くにある。

ボルドーを決定づけた17世紀ー2 カテゴリー:ワインの成り立ち 2014-12-19

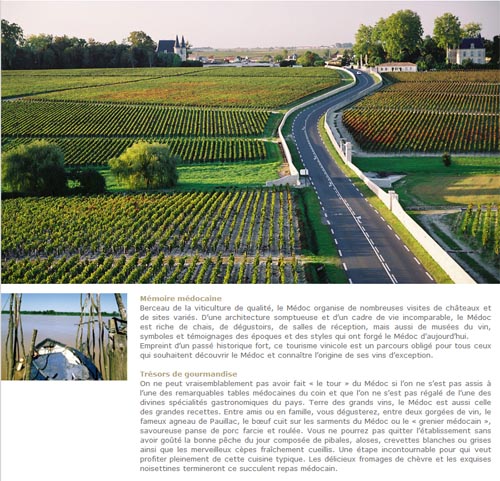

1453年に、それまでイングランド領だったボルドー地方はフランスに奪還された。そして、1600年頃のボルドーはフランス領で、当時の国王はアンリⅣ世である。アンリⅣ世はオランダからConrad Gaussenを呼んで、1599年から現在のメドックの干拓を始めた。

■ 湿地をぶどう園に変身させる

干拓が行われる前のメドックやオー・メドックは湿地だった。そして段階をふんで干拓が進められ、広大な農地が生まれた。

ブルゴーニュにしても、シャンパーニュにしても、ぶどうが植わっているのはまず斜面だし、斜面だからこそ太陽の恩恵が増幅される。対してメドックはどうたろう? 元々湿地だったところを干拓した平らな土地? そんなところで育ったぶどうから良いワインが出来るのかね?

意地悪な人間でなくても、そんな疑問を抱くであろうことは想像がつく。

オランダ人もそれを危惧しただろうし、母国での経験もあったのだろう。彼らはテロワールに興味を持ち、独特のぶどう品種との融合を図ったという。

■ ウンチクは必然から生まれた?

これは私の想像だけれど、新参の土地だからこそ、努力もウンチクも必要だったのではないだろうか? 正当化し、有難いものと思ってもらうためのウンチクである。

ここの土壌は○○と△△で、なんたらかんたら・・・・。そして立派なシャトーを建て、買い付けに来た商人を接待したり、PRしたりと。

1855年のパリ万博時の格付けだってこの土地のワインを少しでも高く、少しでも多く世界に売り出すための大作戦だったわけ。(すっごい頑張ったんだねえ)

干拓と前に述べたアルノーⅢ世の功績は、現在のボルドーを決定づけたばかりか、現在ワインを語る時に当たり前のように付いて回るテロワールだの格付けだの、何やかやにも多大な影響を与えたようだ。

ちなみに、広義のメドック地域にあるシャトー・マルゴー等の格付け第1級は、元々湿地の中に島のようにあった丘だそうだ。

(写真は、メドック・ワインの公式サイトより) |

![]()

![]() ようこそゲストさん! ログイン

ようこそゲストさん! ログイン