ボルドーを決定づけた17世紀ー1 カテゴリー:ワインの成り立ち 2014-12-19

シャンパーニュのカリスマがドン・ピエール・ペリニヨンだとすれば、ボルドーのカリスマはポンタック家のアルノーⅢ世(ArnaudⅢ de Pontac)ということになりそうだ。

ドン・ペリニヨンは1638~1715年、アルノーⅢ世は1599~1681年なので、アルノーの方が一世代年上だがほぼ同時代の人だ。

■ <ボルドーの赤>を方向付けたアルノーⅢ世

今でこそワインといえばボルドーであり、ボルドーといえば主として赤ワインだが、元々ボルドーで造られていたのはクラレットと呼ばれる軽い赤ワインで、その多くがイングランドへ輸出されていた。というのも、12世紀から15世紀に渡ってボルドーはイングランドの支配下にあったからだ。

ポンタック家は商業家で、ジャン・ポンタック(Jean de Pontac)が1533年にオー・ブリオンの畑を入手し、ワイン・ビジネスを始めた。彼の死後を孫のアルノーⅡ世が継ぎ、その次を継いだのがアルノーⅢ世(アルノーⅡ世の甥の息子)である。当時はまだ軽い早飲みのクラレットだった。

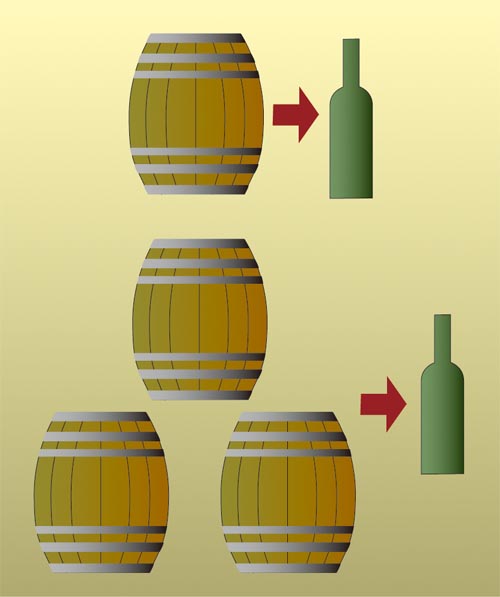

アルノーⅢ世はボルドーの赤ワインに改革を起こす。マセラシオンや発酵に時間をかけて、色が濃くてアルコール度も高い原酒を造り、樽の中で長期間寝かしても劣化しない造り方に変えたそうだ。つまり樽の中で時間とともに目減りした分を補うという方法だ。こうして造られた新しいタイプのボルドーの赤は1663年に初出荷された。現在のボルドーの赤の基本となる造り方の誕生である。

■ 宣伝にも長けていたアルノーⅢ世

既にイングランドと太いパイプを持っていたポンタック家ではあったが、新タイプの製品を浸透させるためにアルノーⅢ世は思い切ったプロモーションを実行した。何と、ロンドンにオー・ブリオンを飲んでもらえる店?を出したのだ。これが酒場の原型とも言われていて、オシャレな社交場となり、新オー・ブリオンの宣伝に大きく貢献した。

また彼は、<cru>という概念の提唱者でもある。土壌や気候に裏打ちされた特別な畑としての<cru>である。

彼はボルドー議会の初代議長でもあったから、政治家のトップ自らが、プロデューサーであり、セールスマンだったということになる。

これがボルドーのカリスマ、アルノーⅢ世の簡潔なエピソードである。

(写真は、ポンタック・ソースのサイトより)

ブレンドのお話 カテゴリー:その他 2014-12-18

NHKの朝ドラの影響でウイスキーが注目だそうだ。

シングルモルトかブレンディッドモルトか? ウイスキーでも好みが分かれるところだ。シングルモルトと言っても、実は同じ蒸留所で造られた何種類もの樽からブレンドして造られる様だ。一つの樽だけの場合はシングルカスクと言ってこれこそ正真正銘のシングルである。

さてワインの場合、複数のぶどう品種から造ったキュヴェを混ぜるボルドーの様なタイプは当然ブレンド如何で味や色の調節ができ、それぞれの品種の持つ特徴を補完して、より美味しいワインに仕上げるわけで、そのことはワイン好きなら誰でも知っている。

一方、赤はピノ・ノワール、白はシャルドネと単一品種で造られるブルゴーニュなどは品種の特徴で補完し合うことはできない。しかし、実際には多くの造り手が複数の畑を持っていて、区画ごとに分けてキュヴェを造っていて、最終的に異なるキュヴェをブレンドして好ましい製品に仕上げている。

区画によって、土壌や日当たり、水はけなどが違うからだという。この土壌・日当たり・水はけの組合せは沢山あって単純ではない。まず論外なのは、日当たりが悪い、水はけが悪い・・・この2つだ。一般にそういう場所にぶどう畑は作らない。特級畑や一級畑というのは、三拍子が揃っていると言い換えることができる。

しかし、クロ(clos)何何と畑が限定されると、もう幅広いキュヴェのブレンドはできないわけだから、いくら三拍子揃っていても、ごまかしが効きにくいわけで、増してや複数の造り手がわりと狭い区画を分割所有しているような場合には、本当に融通がきかない。

プルミエ・クリュだと値段は急に高くなるのに対し、同じ造り手のクリュ無しバージョンだとお手頃で、実際に飲んでみるとプルミエ・クリュと大して違わないというケースがあるのは、そこにブレンドの妙があるからだと思う。

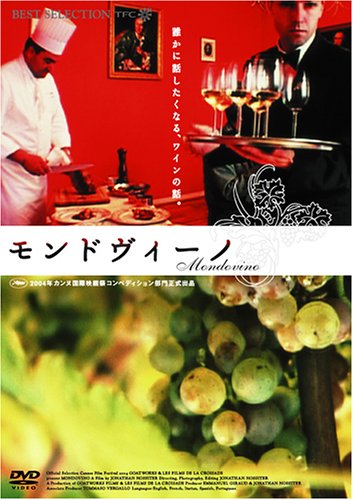

ドキュメンタリー映画 「モンドヴィーノ」 カテゴリー:造り手・ワイナリー 2014-11-20

2004年というから10年も前の映画ですが、フランスでは大ヒットしたようです。10年前からワインは飲んでいましたが、何となく飲んでいただけなので、こんな映画があったことを知りませんでした。

当時のワイン・ビジネスについて、いろいろな角度からインタビューを中心に構成されたドキュメンタリーです。10年前ですが、ここで語られているようなことは今も言えることです。

■ミシェル・ロラン、ロバート・パーカー、モンダヴィ

この3人は、現代的なワイン・ビジネスの先導者として登場します。ロランはコンサルタント、パーカーは批評家、モンダヴィはメーカーです。

彼らにはそれぞれ言い分があるのですが、彼らのやり方に対して反感を持つ造り手たちもいます。

パーカーの言い分は、自分は消費者視点でワインを評価しているのだということです。彼曰く、それまでの批評家は造り手側と結託しているから公正ではないというのです。なるほど!

そしてロランの言い分は、パーカーが示してくれる消費者好み?のワインを造れば、それをパーカーが評価してくれて売れるようになったり高く売ることができるようになるので有難いと。そして自分はそんなワインを造るためのアドバイスをしているのだと。

ロランの指導を受けているシャトーや農家は、言われるままに従っているだけだと言っていました。

モンダヴィの言い分は、フランスのグラン・ヴァンに匹敵するカリフォルニア・ワインが造りたかったのだ。それが始まりでロランの指導も受けたし、欧州の造り手とのコラボレーションを積極的に進めているのだと。

■テロワールかブランドか?

「ワインは死んだ」と嘆く地場の造り手。殺したのは上記の3人のようなやり方だと彼らは言います。あれは拝金主義だと。

ワインというのは元来テロワールを引き出すべきものであって、小手先で化粧をして消費者好みの味や色を造るものではないと彼らは主張します。アメリカにはテロワールがないからブランドに走るのだと。なるほど。

化粧というところで、いや化粧どころか整形だとまで言う人もいました。

■私はテロワールを支持したい!

飲み手が何を求めるかにもよるのですが、ただそこそこ美味しいワインが飲めたらいいという場合と、ものすごくふくよかでアロマが豊かで味わい深いワインが飲みたいという場合と、今までに飲んだことのないような個性のあるワインとの出会いを楽しみたいという場合では、何を尊重するかが変わってきますよね。

パーカーさんは、ものすごくふくよかでアロマが豊かで味わい深いワインの系統を良しとしているのかな? 樽が効いているのが好きそうだし、濃厚なのが好きそうだし…。

私は3番目の個性派好みです。それがイコール、テロワールなのかどうかはわかりませんが、金太郎飴みたいのはもういいかなって感じ。でも現実には金太郎飴にぶつかることが多いですね。

まだこの映画をご覧になっていない方は、是非DVDをレンタルしてみてください!!

チョーク(craie)ってどんな石? カテゴリー:ワインの科学 2014-10-29

※昨日書いたときに間違いがあったので、修正します。

ぶどう園のテロワールの説明には、さまざまな岩石の名前が出てきますね。

最もよく登場する石灰岩は、大理石としてや、鍾乳洞で見られるので、イメージできるはず。元になっているのは貝殻などで、元々そこは海だったということになります。

泥灰岩(マール)は、石灰質と粘土質のものが混じって固まったもので、読んで字の如しです。

花崗岩もよく出てきますが、これは墓石や建材として使われることが多いので、イメージできるはず。いろいろな種類の結晶が押し固められたようなブツブツの模様になっていますね。これは火成岩で、マグマがゆっくりと冷却されるうちに結晶ができて、あのような姿になったものという説が有力だそうです。

玄武岩も日本には沢山あるので、見たことがあるという方も多いはず。兵庫県にある玄武洞が有名です。

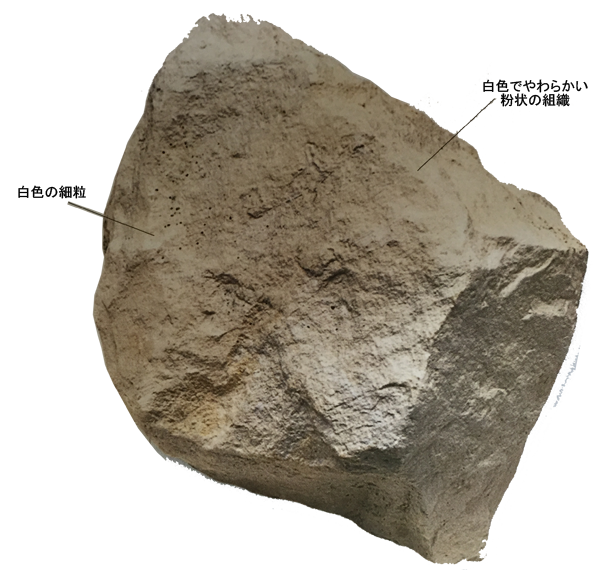

さて、私がもうひとつはっきりとイメージできなかったのがチョークとか白亜とか記載されるもので、フランス語ではcraieと記載されたものです。

カルシウム化合物が結晶せずに固まったものとのことで、石灰岩の変種。黒板に字を書くときに使うチョークの語源となっている。

写真は、化学同人・ネイチャーガイド・シリーズの「岩石と鉱物」より拝借しました。テロワールを意識する方は、1冊くらいこのような本を手元に置いておくべきでしょう。

詳しくは、あらためて書きますね。

シャンパーニュの中の3つの産地 カテゴリー:その他 2014-10-08

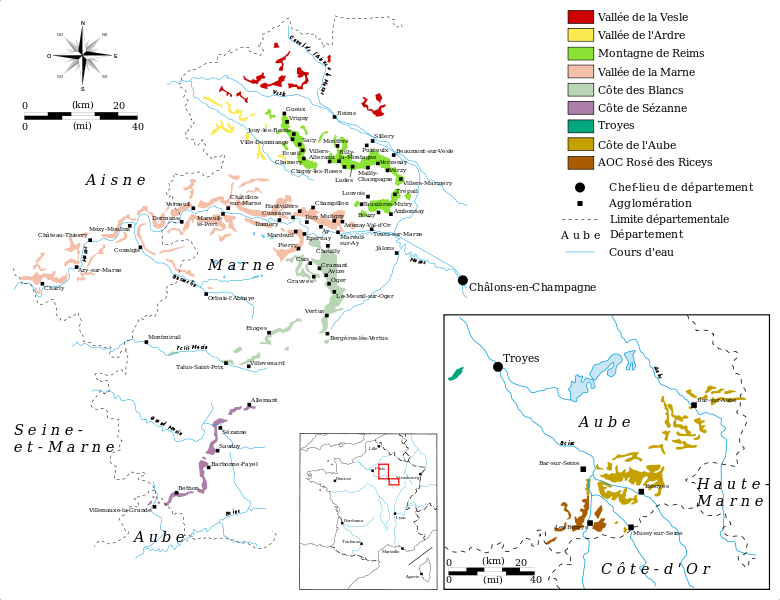

シャンパーニュも近年は元詰農家が増えていて、それがシャンパーニュの中でどの場所にあるかというのが話題に上る。ふむふむと聞いていても自分の頭の中で地図が浮かんでいるかというと否…というのが正直なところだったので、一度整理をしてみたいと思う。

シャンパーニュというと、自然公園となっているモンターニュ・ドゥ・ランスの森をはさんで、北側に地域の中心地であるランスの街が、南側にはエペルネの街がある。

■ Montagne de Reims モンターニュ・ドゥ・ランス

場所: ランスの街を東西に横切って流れるヴェーラ川(La Vesle)の南側に東西に広がる

(黄緑色のところ)

ぶどう品種: シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ

土壌: 白亜紀の終わり~始新世

■Vallée de la Marne ヴァリ・ドゥ・ラ・マルヌ

場所: エペルネのところを流れるマルヌ川(La Marne)の両岸で、一部分を除けばエペルネより西側

(肌色のところ)

ぶどう品種:ピノ・ムニエ、ピノ・ノワール、シャルドネ

土壌: 白亜紀~始新世

■ Côte des Blancs コッテ・ブロン

場所: エペルネの南東側に南に向かって広がっている。

(グレーがかった緑のところ)

ぶどう品種: シャルドネが95%

土壌: 白亜紀のカンパニア階(チョーク)~ルテシアン階(泥灰岩)

これ以外にも産地として分類されている場所はあるが、主にこの3つの名前を覚えておくといいようだ。

最初の2つの地域は、西部ではピノ・ムニエが主に栽培され、中央部はピノ・ノワール、東部でシャルドネが主に栽培されている。それは土壌と気候に適した品種だからとのこと。

大手のメゾンはこの東西に広がる地域に飛び飛びに畑を持っていたり、仕入先を持っている。

※ 地図はウィキペディアより |

タイトルINDEX

2014-12-19

ボルドーを決定づけた17世紀ー1

2014-12-18

ブレンドのお話

2014-11-20

ドキュメンタリー映画 「モンドヴィーノ」

2014-10-29

チョーク(craie)ってどんな石?

2014-10-08

シャンパーニュの中の3つの産地

2014-10-02

ジャケ買い提案か? 考えましたね!

2014-10-01

Tilleul シナノキの花のアロマとは?

2014-09-26

日仏コラボ クセになるかも、野沢菜フランス

2014-09-22

衝撃的だったPicpoul de Pinet

2014-08-18

ワインに合う缶詰が増えてきた

カテゴリーINDEX

ワインの成り立ち (17)

造り手・ワイナリー (9)

ワインと料理 (15)

ワインの科学 (9)

ワインショップ (27)

ワイン周辺ツール (4)

レストラン/ワインバー (19)

本・テレビ (33)

データ分析 (19)

ワイン以外のお酒 (6)

その他 (118)

|

![]()

![]() ようこそゲストさん! ログイン

ようこそゲストさん! ログイン