書籍「ワインと修道院」より ~簡単な歴史~ カテゴリー:本・テレビ 2014-06-17

修道院の歴史とワインの歴史をざっと抜き書きしてみます。

271年頃 最初の修道士・コプト教徒の聖アントニオスが、他の隠修士とともに共同生活を始める。隠修士とは個人で修業をする人のこと。場所はナイル川と紅海の間に広がる小高い荒野だった。

372年 最初の西欧の修道士・マルティヌスが、トゥールの司教になる。マルティヌスはぶどうを栽培したことでも知られている。

ワインは、聖餐の儀式に使われる他、薬として、また日常の飲み物としても使われた。

400年半ば パコミオスが修道院戒律を著す。当時には千人を越える修道士の集団がいくつもあった。

480年頃 西欧の修道士の父と呼ばれるベネディクトゥス誕生。彼は『聖ベネディクトゥスの戒律』をまとめた。この戒律の中で、「手の労働」の重要性が示され、またワインの飲用量についても言及されている。

修道院は修行の場であるとともに、布教の基地でもあり、巡礼者や旅人に宿を提供したり、病院の役割も果たしていた。

『聖ベネディクトゥスの戒律』に基づく修道活動を展開するグループがベネディクト会で、ヨーロッパ全土に活動を広げていった。この活動の展開とともに、ぶどう栽培やワイン醸造の技術も広がった。

シャンパーニュの中心地ランス、ブルゴーニュ地方のボーヌやクリュニー(写真)、ロワール地方のアンジュなど、今も銘醸地として知られる場所にベネディクト会の修道院が設置されていく。

12世紀 シトー会の拡大が始まる。シトー会は戒律を厳格に守る禁欲的な会派で、非凡な聖ベルナールの加入によって飛躍的に拡大した。

シャブリやクロ・ドゥ・ヴージョはシトー会がかかわった有名なワインである。

一方同じ12世紀には、騎士修道会も生まれた。騎士修道会は戦う修道士の会で、戦うためには十分なワインを飲む必要があるとしていた。

テンプル騎士修道会、ヨハネ騎士修道会など多くのグループがあり、パレスチナ、レバノン、キプロスなどの地中海の島にも本拠地が置かれた。また、ブルゴーニュで既に開かれたぶどう畑を購入したりもしている。

17世紀 かの有名なドンペリニヨンがシャンパーニュ地方のエペルネ―近くにあるオーヴィレール大修道院の総務長になる。かれはここで、ぶどう栽培とワイン醸造の大改革を実施。これが今日の強く泡立つシャンパーニュの始まりとなった。

16世紀~18世紀 宗教改革やフランス革命などの影響で、多くの修道院が解体されていく。修道院が保有していたぶどう畑は競売にかけられた。地域によっては、建物も破壊され、ぶどう作りに終止符を打った場所もある。しかし、ノウハウが継承されて今も銘醸地として知られる産地が多い。

書籍「ワインと修道院」 カテゴリー:本・テレビ 2014-06-16

この本の著者はデズモンド・スアード、訳は朝倉文市・横山竹己である。著者はパリ生まれのイギリスの歴史家とのこと。

実はまだ先週の土曜日に図書館で借りてきたところで、読み始めである。なぜこんな本を読もうと思ったかというと、ワインと修道院が切っても切れない関係にあるからだ。だとしても、こんなマイナーな?本の日本語訳が出ているとは驚きだし、また、それを所蔵している大阪私立図書館もすごいと思う。こんな本まで取り揃えていたのでは、予算がいくらあっても足りないだろう。もしかしたら購入したのではなくて、寄贈されたものだろうか?

ざっと見た所、ワインの普及と発達に寄与した修道院の話が網羅されており、地域で言うとヨーロッパとアメリカ、時代で言うと修道院の発生から現代までを扱っている。値段が税を含めると4000円を超えるので、今回は借りるという手段をとったものの、参考書として買ってもいいかと思うくらいの書である。

内容の詳しいところや感想は、またあらためて別途書こうと思う。

ワインの伝説とランドマーク カテゴリー:その他 2014-05-21

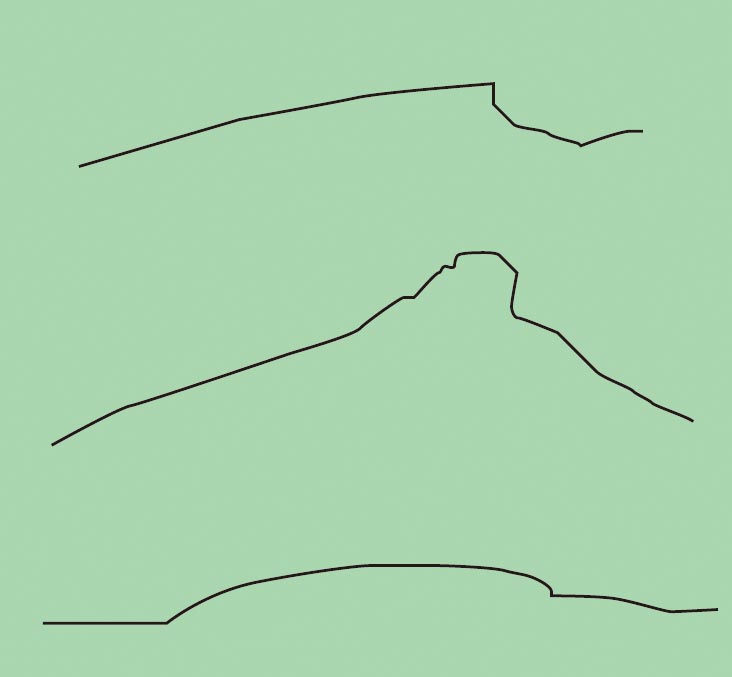

この線を見て「ああアレね!」とわかる方は、相当のワイン通ですね。これらはすべてブルゴーニュ地方にあります。

上から、

La roche de Vergisson

La roche de Solutré

La Colline de Corton

というのが正解。

ワインの実力と評価は必ずしも一致するものではなく、そのブランドが有名になるのには、ワインで商売をする人々のあの手この手の努力があるわけですが、こうした目印になる地形というのも重要な位置を占めているのではないでしょうか?

もちろん、時の王様が気に入ったとか、品評会でメダルを獲得したとかそういうのもあるんですが・・・。

3つの丘は形が印象的であるだけでなく、ぶどう栽培に有利な斜面を提供してくれており、さらには、太古の地層が露出した場所であったりして、伝説づくりにはもってこいの要素になっています。

こんな書き方をしたからといって、決してけなしているわけではありません。事実、これらの丘の斜面や麓では素晴らしいワインが造られています。

こうしたランドマークのある地方の方は、是非ともフランス人の手法を真似て伝説をつくってください。もちろん実力を伴ったものでないと、伝説は語り継がれませんよ!

「ル・プティ・コントワール」へ行ってみました カテゴリー:ワインショップ 2014-05-16

ワインの試飲会を調べていて知ったお店です。

写真撮るチャンスを逃したので、ホームページのコピーを使わせてもらいました。悪しからず。

場所は、芦屋の宮川けやき通りを国道2号線から北へ上がって、JRのガードを越えて1つめの信号の北西の角から3軒目あたりです。

近くにコインパーキングはありますが、交通量の多い交差点近くなので、前から気になっていたけど行ったことが無かったのです。JR芦屋駅からでも徒歩5分くらい。

奥はカウンターだけのワインバーになっていて、有料試飲みたいな形で飲めるようになっており、お料理も軽くいただけるようです。当日のワインメニューを見たら、ほとんど飲んだことのあるワインばかりだったので、残念ながら試飲はしませんでした。

そして、ワインバーの手前にチーズのクーラーとレジ。店の入口からそのレジの所まで、両側にワインの棚があり、中央にもワインが置いてありました。

ワインの品揃えは選びやすい程度の量で、フランス、イタリアなど欧州から、アメリカ、ニュージーランド、オーストラリア、そして日本のものも少し。

あまり有名ブランドにこだわらずに品揃えしておられるようで、値段も1000円・2000円程度のお手頃品から、5000円・6000円(シャンパーニュ類が多い)までが主なので、敷居は高くないと思います。

今日は、ニュージーランド産のソーヴィニヨン・ブランのワインを1本買ってみました。まだ飲んでいません。

日本のワイン消費の次のステージとは? カテゴリー:その他 2014-05-12

■2008年から2012年の間に31%も増えた日本のワイン消費

VINEXPOの調査によると消費量で4年間に31%も増えたとある。なのに2013年から2017年の間にはたった3.27%しか増えないと予測している。予測の根拠は示されていない。

では、2008年から2012年に何があったのだろう? これに関してはいろいろな見方がされているようだ。

■日本におけるワインブームの歴史

これにも諸説あるようだが、オーソライズされている歴史は以下のようになる。

【第一次ワインブーム】 1964年 東京オリンピックを契機として洋食レストランに本格的なワインが置かれるようになった。

【第二次ワインブーム】 1978年 1000円ワインブーム。

ちなみにサントリーの「金曜日にワインを飲もう」キャンペーンは1972年から始まっている。

【第三次ワインブーム】 1981年 1升瓶地ワインブーム。

【第四次ワインブーム】 1987年~1990年 ボージョレ・ヌーボー&高級ワインブーム。バブル景気に乗って、輸入が急増したとの事。

【第五次ワインブーム】 1997年~1998年 健康志向を背景とした赤ワインブーム。

【第六次ワインブーム】 2008年~ ここで前述のようにワインの消費が大きく伸びています。リーマンショック後のウチ飲み市場開拓が成功したとの説があります。

■居酒屋の多様化

バブル崩壊以降、日本人は背伸びをしなくなったように思います。できなくなったと言う方が当たっているかも。でも、高度成長からバブルを経験して、色々な食やお酒の楽しみを知った人々の思いと、拡大した外食産業の次なる取り組みが一致して、居酒屋が多様化したように思います。

沖縄居酒屋やイタリア食堂や、安いワインを中心にしたワイン居酒屋的なものがこの時期増え、私もよく利用しました。

そして、ワイン販売店やデパートのワイン売り場なども、有名で高いワインと1000円前後の普段飲みワインの二極品揃えが中心に。また、酒類専門の量販店も一気に増え、そこでは500円前後から1000円くらいのワインが幅をきかせています。

これらが混然一体となって、2008年以降のワイン消費が増えたのではないでしょうか?

■さて次のステージは?

私が個人的に最近感じることですが、1000円から2000円で買えるワインを日頃飲み重ねるにつけ、こういうデイリーワインの限界にぶち当たるのです。

確かに、安くてもそこそこ許せるワインではあるのですが、もっと上を飲みたくなるのです。しかし、3000円出したからといって、満足できるワインに相当高い確率でぶつかるかというと、そうでもない。1000円・2000円のとは明らかに違う個性とか香りの豊かさを求めようとすると、非常に難しいか、かなり高価かになってしまいます。

売り手の方は次のステージをどのように考えておられるのでしょう? 少し好況感が出て来たので、単価を上げたいと考えるなら、価格アップ分を「どこが違うから」と説明しようとするか?なのです。

それは、珍しいぶどう品種かも知れないし、醸造方法や熟成の違いかも知れないし、もっと他にあるかも知れません。 |

![]()

![]() ようこそゲストさん! ログイン

ようこそゲストさん! ログイン