椀子ワイナリー カテゴリー:造り手・ワイナリー 2025-10-06

十数年前に塩尻でワイナリー巡りをしたことがあります。その時は自分で車を運転していたので試飲はクチュクチュペでした。3場ほどまわって、どこも老舗でいかにも日本のワイナリーって感じでした。

今回、シャトーメルシャン椀子(マリコ)ワイナリーで、たっぷり学び、飲んでみました。とても充実した見学と体験でしたね。ここで造られているのはヨーロッパ品種が中心で、しかも味わいもあまり日本らしくない。

ここ十年ほどで日本のワインも変わったんだなあと思いました。

大阪関西万博2025 カテゴリー:その他 2025-04-25

万博に行ってみました。いろいろゴチャゴチャ文句言ってる人も多いようですが、行ってみて感じたことを少し。

どのパビリオンがどうとか、並ぶの並ばないとかは色んな人がレポートしているので、その辺はパスします。

1: 大規模なパビリオンを展開している国はお金持ち。先進国や石油産出国。アジアでも経済発展している国などです。コモンズという大きな建物の中を区切って小さいブースに出展しているのはアフリカや中米のお金のない国で、すごく経済格差を感じます。後者の方は地元の工芸品(木彫りとかそういうもの)を展示しているだけだったりします。でもスタンプ集めをしている来場者には人気です。だって狭い所で沢山スタンプを集められるんですから。

2: 中東やアジアなどの国のパビリオンの職員(コンパニオン?)は現地の人が多くて、喜んで日本に来ている感じ。反対にオランダ館などはほとんどオランダ人がいない。中国の人はバシッとスーツ着たエリートみたいだったし、そういうのを感じ取るのも楽しいですね。

3: 会場内ではあまりお酒が飲めません。たまたま裏口入場させてもらったオーストリアのレストラン内では、優雅にスパークリングワインを飲んでいる人がいました。ちなみに会場内のセブンイレブンでもアルコール飲料は売っていないらしいです。

4: どうせ食べるなら日本ではあまり無いものをと思って、昼はカタール、夜はUAEのフードに挑戦しました。美味しかったけど値段は高かった。しかし冷静に考えると、べらぼうに高くはない。また、どんな食べ物がわからないので、説明を聞いて注文するのにすごく時間がかかるので回転が悪いですよ。

5: 過去の博覧会を経験している人は、今回の「万博」はケタ違いだという事を申し上げておきたいです。ともかく食べられる各国の料理の数もべらぼうに多い。

6: 各国パビリオンの係員はそれほど日本語が上手ではないので何言ってるのかわからなかったりする。それもご愛敬。でもいろいろ相談すると、特別に案内してくれたりするのでめげずに聞いてみましょう!

7: 私が行った日の来場者数は8万人弱。ともかく歩くので時々は座りたいのですが、ベンチは豊富にあります。

8: 気持ち悪いとかさんざん言われたミャクミャク君は大人気で、一緒に記念撮影するには並ぶ必要あり。ミャクミャクグッズを身に着けた人たちも多数。直感ではアンチよりもファンの方が10倍は多そう。

9: 最後にワインネタですが、モナコ館では高級ワインが飲めるらしいですが、フードはないとの事なので、私は行きませんでした。

てな感じで、ウオーターショーもドローンショーも楽しめましたし、他では味わえない経験ができる場所です。交通の便も良くて予約なしで入れるパビリオンも多数あるので安心して行ってみてください。

地ぶどうの個性はまだまだ活かされていない カテゴリー:その他 2024-08-07

筆者はただ今食事制限中のため、ワインの消費量が以前と比べて極めて少なくなっていて、いろんな種類を試す機会が減っています。そんな中でも新しい発見がしたいと思い、ここのところ、珍しい品種で造られたワインをできるだけ選んで飲んでいますが、なかなかコレといった掘り出し物に遭遇しません。

大体、珍しい品種は地域で昔から栽培されてきた「地ぶどう」と呼ばれるようなものが多いです。逆に量産されている品種と言えば、カベルネ・ソービニヨン、ピノ・ノワール。メルロー、シャルドネ等々、古くから銘酒と呼ばれる銘柄に使われてきた品種が、その品種で造れば美味しいワインができるに違いないと世界に広がったり、地ぶどうをも駆逐したりしています。いまだに地ぶどうを栽培し続けているケースは、すごく情報に鈍感か、情報はあっても頑なに地ぶどうにこだわり続けているかのどちらかでしょう。

ここ数カ月に飲んだマイナーな品種は、ススマニエッロ、ムツヴァネ、ルケ、ゴデーリョ、リッポラ・ジャーラ、ヌグラス・ディ・カリアリでした。この中でいいと思ったのは、最後のヌグラス~くらいです。あとのは何か中途半端というか、取り立てて良いとは感じられないものでした。

それはぶどう自体の持つ力の問題なのか? はたまた栽培技術や収穫、その後の醸造技術の問題なのか? 私はそれを結論付ける程のキャリアもないし、実際それらを飲みつくしたわけでも無いのですが、仮設としては少なくともぶどうの実力の占める割合は低いであろうということです。

私やいくらかの飲み手が求めているのは、「ぶどうの個性を活かしつつ洗練されたワインに仕上がっている」というところだと思うのです。

話は変わりますが、兵庫県の姫路に「太市(おおいち)」という筍の産地があります。太市の筍は有名な京都は山城の筍よりも味が濃いのが特徴です。実際この筍を買ってきて調理すると、山城の筍よりもパンチのある味わいになります。山城のは上品でお公家さんの味です。ただ悲しいかな、姫路は姫路城で有名ではあるものの京の都に比べたら田舎なので、せっかく採れた筍を美味しく調理して食べさせてくれる料理屋などが容易く見つかりません。一部の旅館でその季節になると提供はしているようですが・・・。

地ぶどうの方も、この筍の話と同じように、良い素材を持っていても、それを格調高く仕上げようという部分が足りないのではないかなあと感じられます。しかし、その気になりさえすれば、メジャーどころの品種では出せない味わいを創造できる可能性を持っているはずです。頑張って!!

割高な日本の人件費と山葡萄ワイン カテゴリー:その他 2024-04-16

「わたぬき社長・アパレルの勝算」というYoutubeチャンネルがある。アパレルにおいて、生地代などの材料費は質が同じなら世界どこで作っても変わらないらしい。ファストファッションを支えているのは、安い縫製工賃であって、ベトナムなら時給が200円台で、日本の7~8分の1くらいらしい。今や、中国は人件費が上がって、ベトナムの2.5倍くらいとなり、中国製のアパレルは当然ベトナム製よりも割高になる。

ちなみに、わたぬき社長は縫製業を営む家庭で生まれ育ち、メーカーから縫製賃をたたかれ、安い工賃の海外には太刀打ちできない現実の中で、下請けをやめて、自社ブランド一本に切り替えた方である。

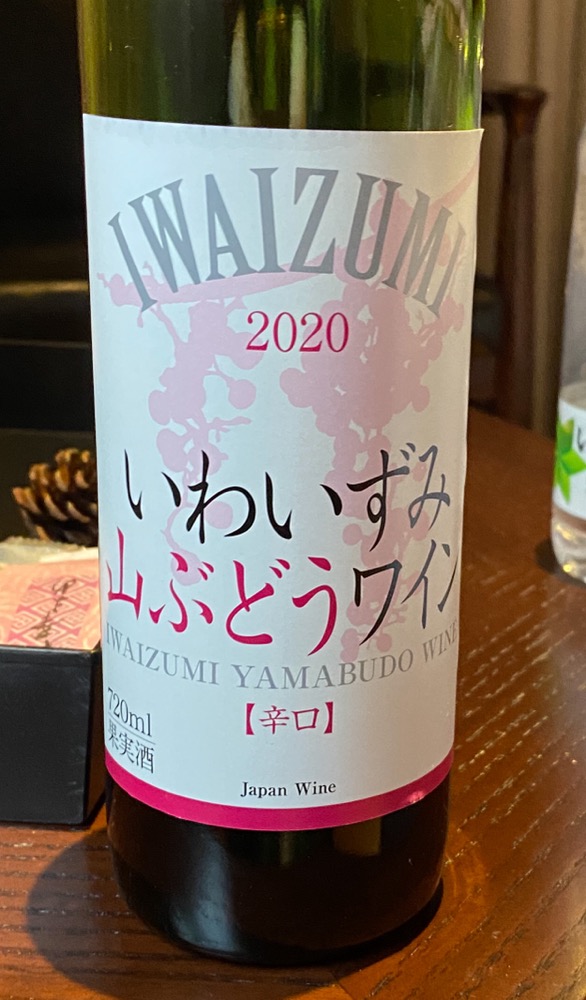

さて、ワインのサイトで何故こんな話を持ち出したかというと、最近行った岩手県で山葡萄を原料としたワインを試しに飲んでみて、たまたまそれは美味しくなかったのだけれど、他の作り手の中には美味しいのがあるかもしれないと思って探すと、どれもかなり値段がお高いという現実を知ったからだ。つまり日本国内で造る限り、日本の労賃が製品に反映されるので高くなってしまう。ヨーロッパなどでは、収穫の季節になるとアフリカ等から安い人件費ですむ労働者がやって来るし、南米などは元々人件費が安い。単純に考えて、同じ質なら絶対に海外のワインの方が安く造れるのである。

どうしても割高になってしまう日本製のワインだけれど、それでもこの価格でこの品質なら許せると感じられる商品も少なくない。そんな中で、先日飲んだ山葡萄のワインは、はっきり言って美味しくなかった。泊まった旅館の酒メニューに入っていなかったのもうなずけた。また、かなり品揃えの豊富なワイン販売サイトでも、山葡萄のワインはあまり品揃えされておらず、メーカーから直接買おうとすると高い送料がかかる。

そんなこんなで、日本ではワインの原材料として許されている山葡萄のワインの実力を把握するには、まだ時間がかかりそうだ。

うれしいBYO カテゴリー:その他 2023-09-28

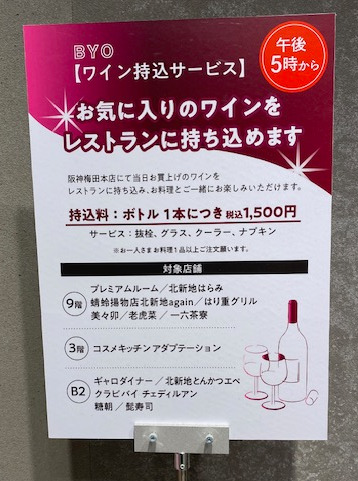

今年の夏の暑さに車通勤が多かった私だが、やっと少し涼しくなったので電車で梅田へ。そして久しぶりに阪神百貨店に立ち寄ったら、こんなプレートがあった。

ちなみに当日は阪神タイガース優勝記念グッズの販売が始まって3日目とあって、グッズ購入者専用入口が設けられて長い列ができていた。電話での問い合わせも多いらしく、店に電話してもなかなか繋がらなかった。

それはさておき、ワイン持ち込みOKのサービスは3月から始まっていたらしい。きっと色々な方法で告知されていたのだろうが、私は知らなかった。百貨店のワイン売り場で買ったワインを、同百貨店の指定の飲食店へ持ち込めば1本1500円の持ち込み料でグラスやワインオープナーなどを提供してもらえる。

以前、某高級スーパーでも同様のサービスがあり、よく利用していたが、結局それは飲食店にお客を入れるための手段だったと思う。最終的にはコロナの影響もあり、その飲食店(イタリアン)はなくなってしまった。

阪神の場合も特に上の階の飲食店に夜にお客をもっと来させるための対策と思われるが、成功してくれるといいのだが。 |

![]()

![]() ようこそゲストさん! ログイン

ようこそゲストさん! ログイン